9月15-16日,“清代江南文人的日常生活与精神世界”学术工作坊在上海社科国际创新基地举行。本次工作坊由上海社会科学院历史研究所主办、古代史研究室主任司马朝军研究员主持,来自日本金泽大学、中国社会科学院文学研究所、北京大学、南京大学、复旦大学、人民文学出版社、上海大学、上海师范大学、安徽大学等科研院所的30余位学者与会,探讨了清代江南士人的读书、聚会等日常生活,及其背后的精神世界。澎湃新闻选取两位学者的报告做详细介绍,以飨读者。

工作坊现场

晚清军机大臣何汝霖的乡居生活

中国社会科学院文学研究所张剑研究员的报告题目为《居乡诚不易——从〈何汝霖日记〉看一位晚清显宦的乡居生活》。

何汝霖(1781-1853),字雨人,江宁(南京)上元人,于道光二十年、其六十岁时任军机大臣上行走,历宗人府丞、副都御史;道光二十五年擢兵部尚书;道光二十七年五月丁母忧,回乡守制;道光二十九年八月服阕,命以一品顶戴署礼部侍郎,寻署户部尚书,仍直军机处,授礼部尚书。

何汝霖在回乡丁忧期间的日记描绘了在其他史料中难以接触到的仆人、塾师、巿井亲友等基层人物,以及对水灾的记录和对江苏吏治败坏和绅风不竞的无情揭露。张剑认为《何汝霖日记》“比小说更精彩”,它让人们看到官员乡居生活的另外一面,也看到一个陌生又熟悉的社会。

首先令何汝霖烦扰的是他的仆人们。两位女仆刘妪和徐妪关系不睦,互不理睬。在何氏心目中,刘妪“老稳”,且会做菜,时受夸奖,“刘妪自叠元宵,颇可口,又作炸酱亦好”。而对徐妪,何氏则几无一处赞语:

徐妪多言而燥,哓哓不休,令人生厌,而其作事尚不过滑,故可容之。

恨徐妪多嘴多事之病,日甚一日,且与定儿时时拌舌,闻之生厌。驱之不能,惟有忍气受之而已。

对这位爱搬弄是非的多嘴女佣,虽然其“谬丑日甚”,几乎将人气坏,何汝霖也只是“忍之而已”。而对于男仆温和的毛病,何汝霖也同样隐忍,当他从另一男仆李升处听说“所有年来温和之霸道跋扈混账”时,也曾“悔恨难名”,但由于何家内外杂务温和颇为得力,何汝霖不得不予以迁就,直至道光二十九年回京时,仍是温和在打理雇车等出行杂务。

对于仆人们的诉求,何汝霖还尽量予以满足。如李升“诉云伊家一年以来事故多而变产负债甚重,必回去一行,年内回南”,何汝霖不仅“不便力阻其行”,而且为其如何回京费力谋划。何汝霖报送母丧的讣书,因李顺负责的门房“遗漏多多,致讣书一无所告”,何对李顺略加申斥,李顺“遂决意请去”,这和徐妪“动辄口称要回京”一样,都是下人自尊而又任性的反映,对此何氏也只是在日记中书写一句“真昧良也”了事。

在何氏日记中,这些仆人绝非一个个抽象的低贱符号,而是皆具性情、各有脾气的活生生的人。对于他们,何汝霖常常私下大发牢骚,表面还得表现出“忍”字工夫。

此外,亲戚朋友也令何汝霖颇感无奈,其中最甚者是其侄何渭渔(名兆熊)一家。在何汝霖笔下,渭渔简直就是贪财、轻信、愚昧、仗势生非者的代称和化身。渭渔平素在地方爱占小便宜,竟得了个“何小钱”的绰号:

下昼与涌兴谈渭渔事,备言爱小便宜各事,群呼“何小钱”,云惯搀用小钱故也。

这种爱占便宜的手段,在叔父那里也无所不用其极。

夜不成寐,心复跳难忍。遂起坐,而一切心事杂起。因思渭渔之贪而谬,谎多,无时无之,取索无厌,竟无药可救。

渭渔来,为置田地巧计百出,可气可笑。

渭渔时来磨钱,多欲无厌,却满面怒色,殊不可耐。

他还仗着何汝霖的权势,在外面做有不少包揽词讼、干预地方的勾当:

渭渔来寓,问以近有札致江邑为人说事否,渠无可辞,不过饰词遮掩。力斥之,而意颇不动,可怕之至。近复走入此路,何晦事耳。防之,真出意外,令我眠不贴席矣。

约张沛兄来寓细询,渭渔在府为人说事已不止一次,好在方令并未照办,亦并不认识其谬何如。拟一二日亲赴两府,告以再有书信来,即将递书人扣下,连原札送交公馆查办。如再隐忍,必告之藩司提去讯问。书至此,几将我闷死。此子近来一坏如此,正不敢深求,不敢远望矣。

在咸丰二年何汝霖去世后,失去了这株大树的荫庇,渭渔一支很快便衰落下去。何汝霖居乡两年多的日记里,“可笑”一词出现了65次,“可气”一词出现了16次,其中的大部分,是送给这些亲戚朋友的。

张剑最后总结,出于风水和习俗,何汝霖要将亡母安葬于故土,这才回到了阔别二十多年的家乡。何汝霖本来居于食物链的上层,但回到故乡,道德和情感上的反哺压力急剧飊升,为了维持他的名望和身份,他经常要付出更多的实际利益。比如道光二十八年的赈捐,他由于帮衬太多、花销太大,手头已不宽裕,正在为捐一千两还是两千两而烦恼,但是李星沅却劝他须“捐二竿,方与现在地位相称”,最后何汝霖只好勉力筹措两千两捐出。又如他在受到乡亲艳羡和抬举的同时,却也必须考虑他们各种的告帮和请求,才能避免忘恩负义、不念旧情、发迹变泰之类的道德指责。他像一只肥硕的昆虫,掉在纵横交错的人情大网中无法挣脱,而周围趴满了各种垂涎已久的蜘蛛。因此他才有时悲叹“家乡之人事,其坏如此”“家乡凡稍有馀者,皆设法弄之以索钱,真不可居之地”。

工作坊现场

地方文人曹庭栋和他的永宇溪庄

复旦大学历史系冯贤亮教授报告的题目是《曹庭栋的永宇溪庄:盛清时代一位地方文人的生活》。

曹庭栋(1699-1785),系出华亭干溪,世居浙江嘉善,字楷人,号六圃,初名廷,后改为庭,以示终老牖下之意。曹庭栋出身嘉兴府望族曹氏,从康熙五十六年后,曾十次参加乡试,一直未能成功,遂彻底放弃举业、绝意仕途,从事他所钟情的诗文创作及其相关的文人交游活动。曹庭栋十分重视他的寿藏经营工作后,其晚年的生活构成一直与寿藏所在的永宇溪庄经营活动相伴随,直至乾隆五十年辞世。冯贤亮认为,透过身历康、雍、乾三朝的曹庭栋个人生活的经营等内容,可以呈现宏大历史背景下地域社会的演进与盛清时代文人生活的实态。

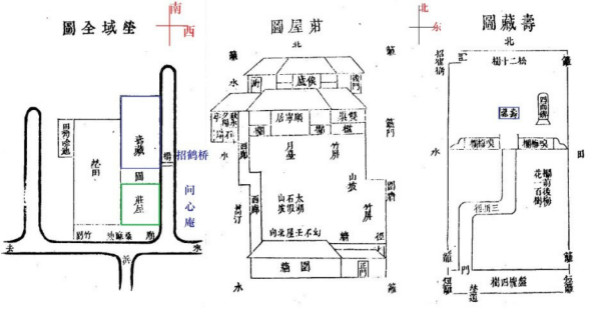

乾隆二十五年初冬,62岁的曹庭栋于县城北关外的永宇圩中找到一块隙地,当时占卜的结果是“吉”。寿藏的经营工作即于次年春天开始。溪庄的整个空间,包括了茔门、茔道、梅稜、嗅梅栏、茶壖、楝塘、招鹤桥、且亭等布置,形式紧凑,也不乏文人雅致。曹庭栋在整个墓园的空间安排中,对庄屋的建设很费心思,也较富情趣。他不仅考虑身后事,而且注重身前居守游息的问题。庄屋及周边布置,主要由正门、顺宁居、月台、双巢、秋水夕阳亭、西廊、俟庐、蔬圃、茔田与土神庙构成。

永宇溪庄的空间结构( [清]曹庭栋《永宇溪庄识略》卷首《图说》)

溪庄的日常管理由僧人常年住庄维持。在乾隆三十九年八月守庄僧贯一去世后,由其徒孙云珊承管庄务。次年三月,云珊辞去庄务后,曹庭栋急忙于三十七日邀请僧人慧顺入庄管理。此时,溪庄前又扩地数丈,庭栋决定用于栽桑。这数丈之地的桑林,除了足以拥护茔前外,还可以为溪庄获取一定的商业利益。另外,曹庭栋要求在庄内另抅密室,名称“观妙”,可以终日起居于此,不见宾客。乾隆四十二年冬天,慧顺辞去庄务,十月十一日庭栋又延请僧人洪元进庄。对为人朴实而“不失禅家举止”的洪元的到来,曹庭栋特别有感触,且评价甚高,大概是他所约请的守庄僧中最满意者。为此,他写了个小记,通过住庄工作承接之记述,表达出此前守庄僧为何频繁辞职的原因,就在于不能甘于庄中生活的淡泊。

永宇溪庄吸引了不少人的目光,不少文人雅士在此聚会。如乾隆二十六年四月十日,在时年78岁的蔡秋澄的邀约下,县中年高的同志如88岁的戴二蕉、87岁的程缵三、82岁的蒋准庵、81岁的顾虎仲、73岁的许竹君、68岁的谢宸园、67岁的钱第五与最年轻的63岁的曹庭栋一起,堪称“九老”,集会于曹家的尊德堂。尊德会并无特别的礼仪要求,只要穿便服,按年齿开筵行酒,奏乐尽欢,闲谈不及世务,但因年高,多需整冠束带的子弟陪饮,直至夜分散去。这种雅集,被他们颂为“太平乐事”,并相约各自赋诗,并配图画。再如,乾隆四十三年,曹庭栋80岁,阳春三月,老友钱茂秦邀集高年同志,包括庭栋在内共十二人为“顺存会”,其中有一名是僧人,这些人的年纪加起来有960岁。

此外,曹庭栋在溪庄的闲游活动多以梅为中心,种梅、探梅、忆梅在其诗词中屡屡出现,体现出对梅花的偏爱。

冯贤亮认为,曹庭栋出身于县域社会中顶级的曹氏家族,功名不高,是一名廪贡生,大概属于年资深、又享公费待遇的生员而合法地捐得贡生的身份,地位较生员为尊,也有机会为官。他在地方权势网络中,并不具有什么特殊地位。但他毕竟出身高华门第,声望雅重士林,尽管厌弃举业,绝意仕途,放浪形骸于林泉之间,在乡里仍一直被目为“巨人长德”。所以可以说,曹庭栋总体上主要依赖的是文化经营,从而建构起社会影响力,最终使其被视为地方名流,至少成为了嘉善士人文化圈中的“领袖”。

冯贤亮特别指出,曹家从崇祯元年中进士的曹勋开始到曹庭栋这一代,即进入了所谓的盛清时期,对曹氏家族及其个体生命会有怎样的影响,曹庭栋的生活史提供了较好的样例。解读特定时代的地方社会与特定人物的生活形态,注重代表性人物对于其生活世界的感知、个人生命的体悟,甚至对于王朝历史演进的评判,将使传统士人生活的解读,更形整体而全面化。

(来源 澎湃新闻)