在全球半導體產業,鮮少有人不知道他的大名,也無法否認他的產業領袖地位,Morris Chang(M.C),張忠謀,幾乎是如雷貫耳。他的一生,大學畢業後就沒有離開過半導體產業。35歲擔任美國德州儀器積體電路部總經理,36歲升任副總裁,41歲已是該公司主管全球半導體部門的資深副總裁。1985年54歲時來到臺灣,56歲創辦台積電,一直做到2018年87歲退休。他說,德州儀器和台積電是他生命的兩次命運之約,德州儀器改變了他的上半生,台積電則改變了他的下半生。

張忠謀定義張忠謀

文/呂明方

人們仰視他的風生水起,卻並不知道他曾經有過的數次屢敗屢戰的滑鐵盧經歷。他一字一句寫下的《張忠謀自傳》上下兩冊,向人們坦率而真實的呈現了他酸甜苦辣而跌宕起伏的半導體人生。

2024年11月29日,《張忠謀自傳 下冊(一九六四—二0一八)》正式出版(遠見天下文化出版)。這一年,他93歲了。距離他《張忠謀自傳 上冊(一九三一—一九六四)》已經時隔26年了。

我讀到上冊時(該書的2018年6月22日第四版第三次印行),已是2019年的1月初。

2018年2月我去臺灣考察生物產業,曾任臺灣第29任“財政部長”、經建委主委的台大金融學教授劉憶如博士(其母親郭婉容曾是台大經濟系教授,被經國先生延攬至政府,後出任臺灣“財政部長”、經建委主委,為臺灣第一位女性部長,也是第一位訪問大陸的臺灣高級官員)引薦認識其先生李鍾熙博士。李博士曾任臺灣工研院第六任院長(2003-2010),時任臺灣生物產業發展協會理事長,就是由他細心安排,讓我在內湖、汐止、南港等地深入拜訪了聯亞生技、台康生技、臺灣微脂體等8家階段和規模不同的生技公司。

他和我三天時間內兩次晤談甚歡,用心的介紹了臺灣工研院的發展情況,特別講到臺灣半導體產業的發展以及他任上推動發展的臺灣生物技術產業,講到臺灣生技產業的市場較小和經歷過的資本市場波動,講到曾任臺灣工研院第三任院長(1985-1988)的張忠謀先生,特別講到張忠謀先生出版的自傳上冊。他本想找機會請張忠謀先生簽名後再寄,那一年張忙於退休交班,一時湊不上方便時間,便先作為新年禮物將自傳上冊寄我了。2019年5月我們在臺灣再度見面,還說起不知下冊何時問世。

余秋雨先生2001年3月為《張忠謀自傳上冊》寫的長篇序文中寫道,“作為一個成功的企業家,張忠謀先生從者如流,一呼百應,但作為一個思考者,他還是有點孤獨。他不會設計溫和的語氣來表達他的否定,更不會採用勾肩搭背、稱兄道弟的方式來軟化他的規矩,因此正如一位記者所說,這位原被全社會仰望的男人,其實與社會格格不入,‘我知道很多人不喜歡我’,這是他真誠的自我判斷,卻不想有什麼改變。”

張忠謀非常喜歡古典音樂,經常聽的是貝多芬、勃拉姆斯、馬勒,而最喜歡的是巴赫。他很少應酬,喜歡獨處,做的是人仰馬翻的熱鬧事業,過的是雲淡風輕的安靜生活。很少應酬的張忠謀先生有一次在臺北應酬了余秋雨先生,張做東與余和臺灣清華的沈君山校長等幾位一起晚餐,席間卻一直引餘秋雨一起說上海話,或解鄉愁。

一次,有人問張對退休的安排。他說,“我會慢慢交棒,跟每天正在發生的事漸行漸遠。”他說他退休後很想教書,並引一句西方諺語作結,“老兵不死,只是凋零。”這一說,有10年。

張忠謀1931年7月出生在浙江鄞縣(我的父母和祖上也是鄞縣人,我的籍貫便一直如此填寫,故有一種莫名的親切),1歲時隨父母遷南京,5歲遷廣州,12歲遷重慶,14歲又隨父母抵上海,17歲畢業於上海南洋模範中學,年底再遷香港。次年赴美入讀哈佛大學,一年後轉學到麻省理工MIT,22歲碩士畢業,進入半導體業,27歲加入德州儀器,30歲被公司送去斯坦福大學讀電機工程博士,讀完回來後一直做到52歲。54歲來到臺灣,56歲創立台積電,87歲(2018年6月)正式退休。

他寫的自傳上冊,涵蓋了他出生至33歲,恰是他寫作完成時年齡的一半。“忙著做事的人很少有時間想過去,但在夜闌人靜,偶爾回想過去,我最懷念的倒不是33歲以後事業有成就的時期,而是我的前半生。”他寫傳的遠因卻是他少年時代的作家夢,在美國三十多年,很少使用中文,到了臺灣後,又開始多一些用中文,但少年的作家夢只成回憶了。

一次他讀到海明威的小說《乞力馬札羅的雪》。小說的主人公是一位作家,小說在他臨死前這樣寫道,“現在,他再也不能寫那些故事,那些他儲存起來,預備在他能寫得更好時要寫的故事。也許,至少他沒把它們寫壞。也許,他永遠不能寫得更好,這才是一直拖延不寫的原因。總之,一切都不知道了。”(這段話是張根據英文原著自己將之譯成中文的。)

張在上冊自序中寫道,“拖延的結果,原來竟是生命本質的無奈和不確定感!”讀了上述這段故事後的幾天,張答應了天下文化事業群的創辦人之一也是經濟學家的高希均先生的幾度邀約,決定自己動手一字一句的寫傳,前後寫了兩年。“我是美國文豪海明威忠實的信徒,他對年輕作者的勸告是‘簡單的字句,真實的感情。’兩者我都有。”1998年,他完成了自傳上冊並出版。

當時打算自台積電退休後再續寫下冊,也以為自己七十幾歲、頂多80歲就會退休,想不到一直做到87歲才退休,當然也延遲了下冊寫作。他解釋道。退休後他即準備動筆,卻因疫情與健康因素而寫寫停停,花了6年時間,才在93歲高齡,終於完成這部厚達619頁,涵蓋他54年歲月的下冊巨作。

“德儀時期也是我最為熱情澎湃的年代。德儀讓我獨上高樓,望盡天涯路;為此,我無比地感激。讀者們知道的台積電可能是一帆風順的台積電。其實,台積電並非一帆風順。我也經歷了不少酸甜苦辣。我非常慶倖在1985年,自美國來臺灣,赴了與命運的約會,我也非常慶倖,這約會讓我創造了台積電,而且做了31年(包括公司登記後、營業前的一年)董事長。不過台積電的成功,是由許多(約16萬人)前前後後員工的貢獻所造成的。”

我的自傳上、下冊都是為自己寫的,即使沒有讀者我也不在乎,因為在寫書的過程中,我等於重新又活了一遍。至於題材,就是選擇對我印象最深的事情,有點故事的。他說。他要呈現真實的張忠謀。

他在講到過往他的讀書,“我一字、一句、一段慢慢地讀,讀了又想,想了又讀。”就這樣讀懂了全書最重要的部分。

這次我讀張忠謀先生自傳的下冊,是該書在臺灣出版問世僅十來天后,Helena就幫助讓Evan帶給了我,我迫不及待的要去閱讀。

穿過日本中央山脈連綿的幾百米或幾千米長長的隧道,就來到了冬日的雪國,位於岐阜縣境內的高山飛驒地區,皚皚的白雪覆蓋著起起伏伏的群山。在年末假期靜謐的時光中,我讀完了張忠謀先生這本厚厚的自傳下冊,幾許滄桑,幾多感慨。

張忠謀先生在下冊的自序中寫道,“下冊的第一篇‘德儀篇’占全書三分之一篇幅,敘述我自己27歲至52歲黃金年齡的崛起及衰退。德儀時期也是我最熱情澎湃的年代。德儀讓我‘獨上高樓,望盡天涯路’;為此,我無比地感激。但是,它對我的培植也激發了我要登上德儀巔峰的雄心。但是,這雄心是無法實現的;不說別的,只看1970年代美國德克薩斯州的客觀環境,就可以斷定我的雄心很難實現。但是我的癡心,居然使我‘明知不可為’的情況下,還在德儀多滯留了五、六年,後來連婚姻都賠上了。現在回想,那五、六年是多麼絕望的五、六年!台積電成功後,常常浮現在我心頭的是:假使我在1970年代真的登上德儀的巔峰,我會怎樣?半導體業又會怎樣?我想我會自德儀退休,現在會是德克薩斯州老人。”他這裡所說的“巔峰”,就是已經風生水起的他,當時立志要成為德州儀器的總裁。

張忠謀在德州儀器工作了25年之久。1958年的5月,他和妻子從波士頓開車4天,來到了牛仔城的達拉斯,加入了德州儀器公司。那一年,他27歲。33歲時,他由工程師一躍而為業務部門的總經理,第一次需要面對一個三千人的組織。一年後,又被調去更大一個業務部門的總經理。再一年,他調任積體電路部的總經理。一帆風順的他第四年已經升任德州儀器的副總裁。他開始全力投入學習如何做一個總經理,補上工程師所欠缺的領導、行銷、客戶、市場、訂價、會計財務等等的知識與能力。一帆風順的他第四年時已經升任德州儀器的副總裁,時年36歲。

1972年5月的一個上午,41歲的他被通知升任集團副總裁,負責集團的全球半導體業務,掌管數萬員工。那天是很高興的一天,假使有任何隱憂,“讓我明天再想吧,今天且盡情慶祝。”他寫道。

父母親在1950年來到美國。起初父親還去哥倫比亞大學商學院讀了一個管理碩士,以為有了這個學位,可以找到適宜的工作。但是求職的結果,只得到兩個offer,薪水都很低,父親不願接受。後來就去開了一個售賣禮物和雜貨的小店,父母親自己給自己打工,賺自己的工資,這樣維持了十幾年。一直到1971年,父母親都已過了六十。張忠謀也首次有了價值100萬美元的德州儀器股票,決定贈與父母親十分之一的股票(以那時的生活水準,10萬美元足夠讓他們好幾年的生活用途),讓父母親退休,不再這樣辛苦了。“我已經實現了我的‘美國夢’,前途看起來一片光明,下一步應該是德儀公司總裁的職位。”他毫不掩飾的興奮。

1968年,創業投資家亞瑟·洛克(Arthur Rock)邀請諾艾斯(Robert Noyce)和摩爾(Gordon Moore)創辦英特爾。摩爾就是創立了摩爾定律的那位。很快安迪•葛洛夫也加入了。幾年之內,英特爾快速成為德州儀器最強勁的競爭對手。張忠謀剛剛躊躇滿志的接手了德州儀器的全球半導體業務,集團則在野心與誘惑的交集中,正全力進入電腦、電子錶、教育玩具、家庭電腦等消費者產品業務,從B端進入C端,內部客戶優先,產生了內部資源配置顧此失彼,短期績效與企業長期健康也發生了衝突。

張忠謀也在煎熬中明顯感到他的經營理念與集團董事長和總裁的歧途,更被高層批評其領導不力。“我還有指望嗎?”張檢討了自己的工作處境:在德州儀器已19年半,頭十七、八年可說是一帆風順,最近兩三年董事長和總裁對他的態度已至荒誕無理,甚至侮辱的程度。“半導體總經理這個職務,我做不下去了。”這一年,張46歲。他請求調職。結果,他被調去他並不看好的集團消費者產品集團總經理。他開始從巔峰去到下山的路途中了。但是,他希望可以“東山再起”,熬了近三年。“一切都是被動,一切都是唯命是從。”他被要求“過渡”二三個月,離開了消費者產品集團,擔任全公司的“品質與生產力總監”。諷刺的是,這成了“幾年後我創辦台積電的靈感和憑藉”。

所謂天下沒有不散的筵席。他在德州儀器的際遇每況愈下。他被降級降薪,獎金和股票期權也永遠絕緣。平行發生的是,“我和前妻決定分居及辦理離婚手續。我們兩人同年,在20歲兩人還在大學時(她在波士頓大學,我在麻省理工)相戀,22歲就結婚,結婚得太早了!兩人的愛大約繼續了十幾年吧,但當我在斯坦福讀博士時,就已漸漸消散;到四、五十歲時,兩人幾乎已成陌路人了。”“我們都沒有外遇。···我們50歲時,女兒已去波士頓念大學(她母親的母校),而且即將畢業自立,我們分手的時間也已到了。”1981年底,張滿50歲,獨自搬入新寓。“忍一忍吧。”他告慰自己。1983年10月,他正式提出從德州儀器辭職。這一年,他52歲。

辭職的消息,在一、兩天內就在華爾街日報等幾份報紙上公佈。獵頭很快找上來,幾番不同的面試,最後他去了通用器材公司擔任總經理暨營運長。七、八個月的蜜月期過後,張發現現狀與預期完全相背,新職一年未到,董事長給了他最後通牒,要求“自動辭職”。張忠謀再次失業。盛宴似乎將終。

命運的約會再次眷顧了張忠謀。自傳下冊的其餘三分之二當然是台積電,“我一生最重要也最成功的工作。”

臺灣工業技術研究院(工研院)成立於1973年,是臺灣最大的產業技術研發機構,更是開創臺灣半導體產業的先鋒,俞國華、孫運璿、李國鼎等重臣是不可或缺的關鍵推動者。德州儀器曾在臺灣設廠,張忠謀也曾應邀去台參加工業技術研討會和考察建議,時有一些往來,但多是匆匆來匆匆走,對臺灣的真實環境和人文並不瞭解。時任“行政院長”的孫運璿向張忠謀發出了邀約赴台工作,張初婉謝。孫遂委曾任臺灣清華大學校長、國科會主委等職的工研院董事長徐賢修“三顧茅廬”,邀請張出任臺灣工研院院長。

↑前排坐輪椅為孫運璿、站立著左起為俞國華、張忠謀、李國鼎。

“紐約的春天快快地過去,現在已到七月,我也已‘沉澱’了三個多月。幾乎整個七月,我陷入‘此後做什麼事’的沉思中。經濟方面我已無後顧之憂,最重要的考量是未來的工作是否具足夠挑戰性,能使我再度興奮;比較次要,但仍很重要的考量是工作地點和環境,我是否能適應?”

“七月二十四日,我決定了,我打電話給徐賢修,接受工研院院長職位。闖一次天下吧,五十四歲,再不闖天下以後也不會了。”

張忠謀54歲出任臺灣工研院第三任院長,時有研究人員四千多人。他上任伊始,便著手推動三項改革,10年內一半研究經費要來自民間企業;工研院衍生的公司,必須把人也移過去;每年考績最低的3%員工留職察看。工研院本質上是一個准政府機構,研究經費全部來源於政府。此背景下,張單槍匹馬的三項改革必然舉步維艱,終至失敗,並招致欠缺“人和”的名聲,被認為“不善處理人事”。

1988年11月,57歲的張忠謀經歷三年三個月又二十天孤獨的逆水行舟,決定請辭工研院院長一職。這是他5年內第三次辭職,內心充滿了嚴重的挫折感。

人生有時就好像是一條莫比烏斯環(Mobius),人們以為自己在不斷往前走,但走著走著,卻發現不知道什麼時候又莫名的繞了回來。

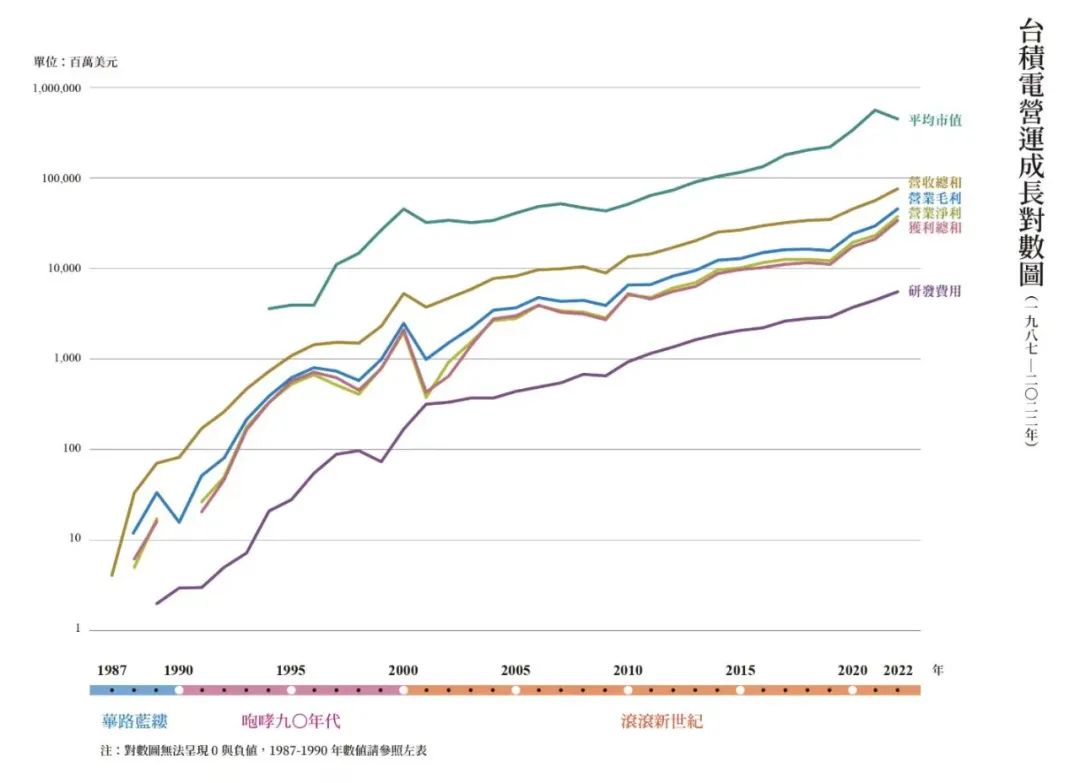

張忠謀深感自己是一個“過河卒子”,不能退後,只能向前。向前只有一條路,全職投入在工研院院長任上自己全力艱難推動並𣶹生的台積電企業(張是創始董事長,那時並不在台積電受薪)。他堅信不與客戶競爭、與客戶成為夥伴的“專業晶圓代工”商業模式,成本優勢的優良品率,一定會成為台積電(TSMC)的核心競爭優勢,並確立了必須積極開拓歐美國際市場的策略。篳路藍縷的艱苦創業真正開始了。第一年經營非常暗淡,營收400萬美元,只達募資時營業計畫的三分之一,營業虧損高達540萬美元。

進入90年代,沒有晶圓工廠的IC設計公司風起雲湧,台積電的‘專業晶圓代工’模式很快趕上了一個好時代,顯示出其獨特的商業價值。十年間,台積電營收從1991年的44億台幣至2000年已達1662億台幣,年複合增長率高達49.4%;毛利率從31%提高到46%;營業淨利從7億台幣至613億台幣,年複合增長率高達64.1%。