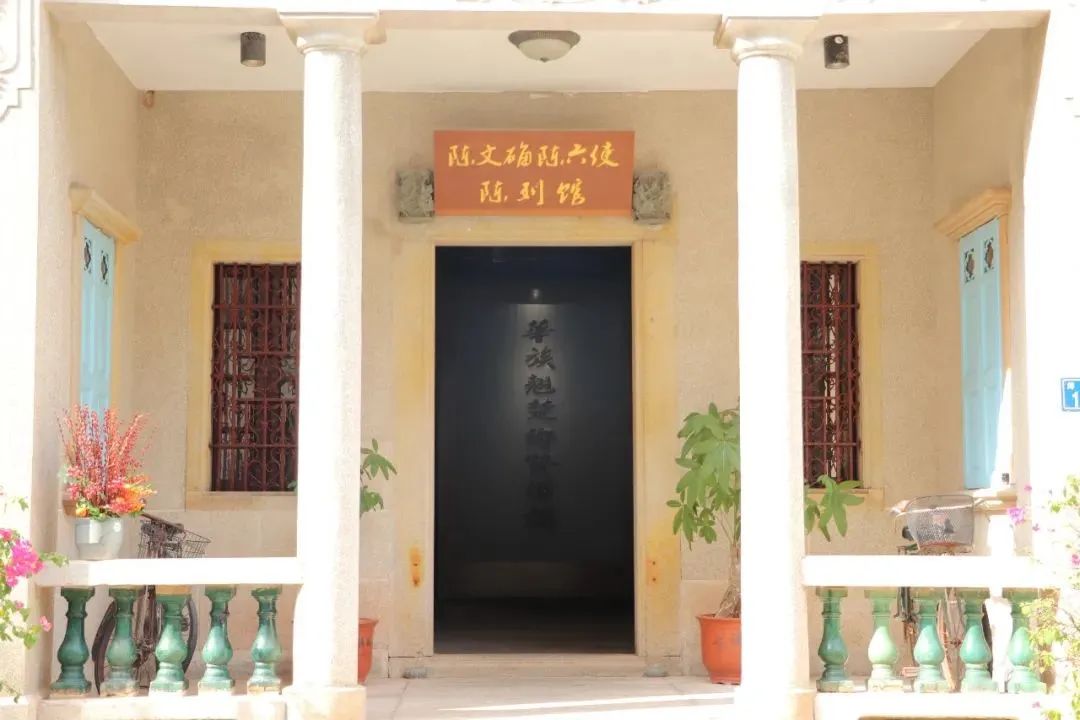

一栋兼具东西方特色的侨房

静静矗立了88载

这就是文确楼

一座承载着华侨家国情怀的

“吃风楼”

文确楼是集美区级文物保护单位,由著名侨领陈嘉庚的族亲陈文确、陈六使兄弟于1937年建造。这座老侨房历经战火与台风的洗礼,在2025年5月完成最新一轮修缮后,正以多重身份焕发出新的生机。

浔江岸畔的“斗笠西装楼”

从厦门岛内驱车跨过集美大桥,沿浔江路行至115号,就能看到一栋中西合璧的三层建筑。这里便是文确楼所在地,它与“大社”牌坊相邻。

这座占地面积约300平方米的侨房,是闽南文化与南洋文化碰撞融合的结晶。它被称为“吃风楼”,一方面是因为其临海迎风的地理特质,另一方面则源于其独特的双天井设计。在闽南建筑中,传统大厝多为单天井,而文确楼以两个天井营造出开阔的空间,在闽南建筑中独树一帜。

2013年,重修后的文确楼设立了“陈文确陈六使陈列馆”,并在集美学村百年校庆时重新开放。2014年,这里增设为“南洋大学校友会中国联络处”。2017年,文确楼又增设了国内首个以华侨文化为主题的邮局——嘉庚邮局。

此外,作为国家级“侨胞之家”典型选树单位,文确楼还承担着接待陈氏后人、南洋大学校友和辖区归侨侨眷,举办联谊交流活动、社会教育和公益活动以及嘉庚精神宣讲活动等多种功能。

如今,修缮后的文确楼以“一楼三馆”格局活化利用:前厅为陈文确兄弟陈列馆,后楼设大社村史馆,侧翼则为嘉庚邮局。

从南洋商界到桑梓情怀

推开文确楼的绿色琉璃葫芦栏杆门,时光仿佛倒流至1937年。彼时在新加坡经营树胶业致富的陈文确、陈六使兄弟心系故土,修建此楼作回乡居所。日寇侵厦期间,楼体曾被炸毁,直至上世纪50年代初才得以修复。

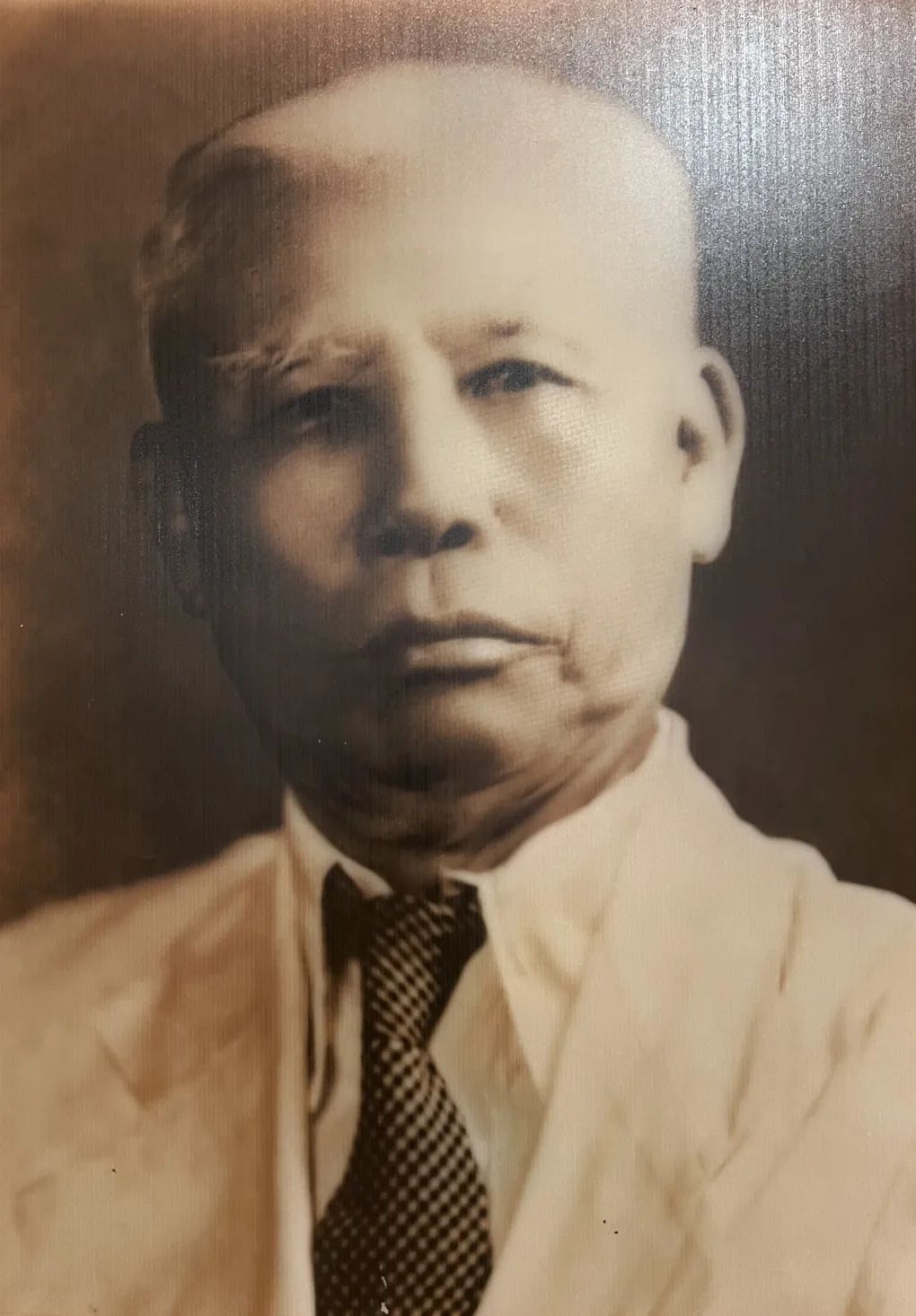

(左:陈文确,右:陈六使)

文确楼核心展区以“侨”为脉,分三部分讲述陈家兄弟的动人故事:

陈列馆内,一台从马来西亚运回的橡胶切割机尤为珍贵。在陈嘉庚提携下,陈文确兄弟俩从集美大社走向南洋,创立益和树胶公司,成为“树胶大王”。展厅内复刻的浮雕、蜡像,重现了他们“赤手空拳闯星洲”的岁月。

1953年,陈六使捐出500万叻币创建南洋大学(今新加坡南洋理工大学)的史料震撼人心。兄弟二人还持续筹资协助陈嘉庚维持集美学村运营。展柜中泛黄的捐款收据、学村建设图纸,无声诉说着“倾资办学”的侨界传统。

2017年设立的嘉庚邮局内,侨乡主题明信片与特色邮戳备受欢迎。最新开放的大社村史馆也通过侨房照片、族谱,展现侨乡生活变迁,折射出历代华人“薪火相传”的家国侨心。

近年来,在市、区各级领导的关心支持下,区侨联与集美街道党工委致力把“文确楼”打造成陈文确陈六使家族后裔的心灵圣地、“嘉庚精神”的传播基地、“南大”校友的精神高地、为侨服务的示范阵地,积极向海内外传播“嘉庚精神”、华侨文化、人文集美的丰富内涵,发挥好“凝聚侨心,汇集侨智,发挥侨力,维护侨益”作用。

文确六使昆仲是陈嘉庚先生事业的支持者和襄助者,也是嘉庚精神的忠实践行者。其襄助陈嘉庚先生办学,募款支持祖国抗战,汇巨款救济、安置集美难民、乐育英才、热心公益,有口皆碑。如今来到文确楼,参观者不仅能欣赏到风貌建筑,更能在近距离感知“爱国爱乡、乐善好施”事迹中荡涤心灵。

地址:厦门市集美区浔江路115号(近“大社”牌坊)

公交:906/496/905/919路至“集美北海湾”或“集美税务”站

预约信息

开放时间:周二至周日9:00—17:00(周一闭馆)

修缮一新的文确楼,如今既是国家级“侨胞之家”,也是五洲青年探访侨乡的窗口。每一位走进文确楼的参观者,都将在闽南古厝与南洋风情的交响中,触摸到侨胞们跨越山海的家国情怀。这座“吃风楼”正在新时代的微风中,讲述着“华侨爱国精神永不褪色”的永恒故事。

文:记者 兰云丝

图:文确楼

编辑:许纳芳

审稿:市侨联文化联络部

厦门市侨联、厦门晚报社联合出品