2025年8月14日,在马来西亚一个特别的纪念公园开幕吸引了众多民众参与,大家手捧鲜花,神情肃穆注视着纪念墙上的镌刻着3200多个名字。

他们或许来自不同的地方,有着不同的人生轨迹,但在中华民族生死存亡的危急时刻,他们都毅然选择逆行而上,甚至牺牲生命。他们拥有一个共同的名字——南侨机工。

马来西亚吉隆坡南侨机工纪念公园

1939年至1942年,来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、越南、泰国等地3200余名南侨机工在被称为“死亡公路”的滇缅公路上,穿越炮火与深渊,抢运物资、修复车辆,用血肉守护了抗战运输的“生命线”。

祖国召唤 慷慨赴义

1937年抗日战争全面爆发后,中国沿海港口相继被日军封锁。为了打通国际交通线,抢运补给物资,滇西20余万民众自备干粮工具,风餐露宿、日夜奋战,仅用时9个月便打通一条全长1146公里,贯通滇西、连接缅甸的希望之路。

紧急建成的滇缅公路,成为中国与外部联系的重要国际运输通道。但其地形险峻,从云南昆明通往缅甸,需要翻越高黎贡山、云岭等崇山峻岭,急需大量熟练的卡车司机和修车技术人员。

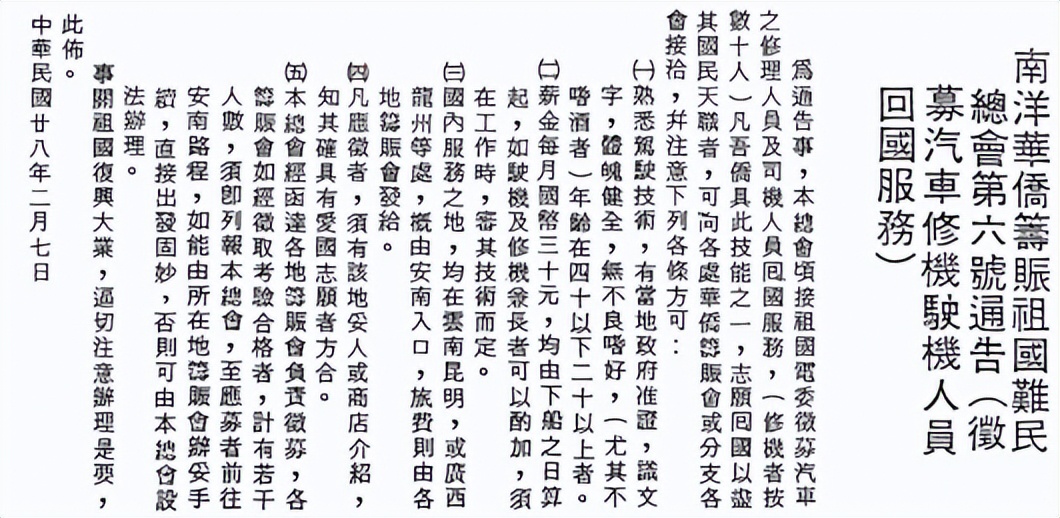

为招募华侨机工回国支援运输工作,1939年2月,华侨领袖陈嘉庚先生响应祖国召唤,以南侨总会的名义在《南洋商报》上发布《南洋华侨筹赈祖国难民总会第六号通告(征募汽车修机驶机人员回国服务)》,征募懂驾驶、会修车的华侨青年回国支援滇缅公路运输。

《南洋华侨筹赈祖国难民总会第六号通告》(征募汽车修机驶机人员回国服务)

《通告》发出后,南洋华侨中掀起了一股回国抗日、报效祖国的热潮。短短数月内,就有来自马来西亚、新加坡、泰国、越南、印度尼西亚等地的超过3200名华侨青年踊跃报名,他们就是后面俗称的南侨机工,全称“南洋华侨机工回国服务团”。

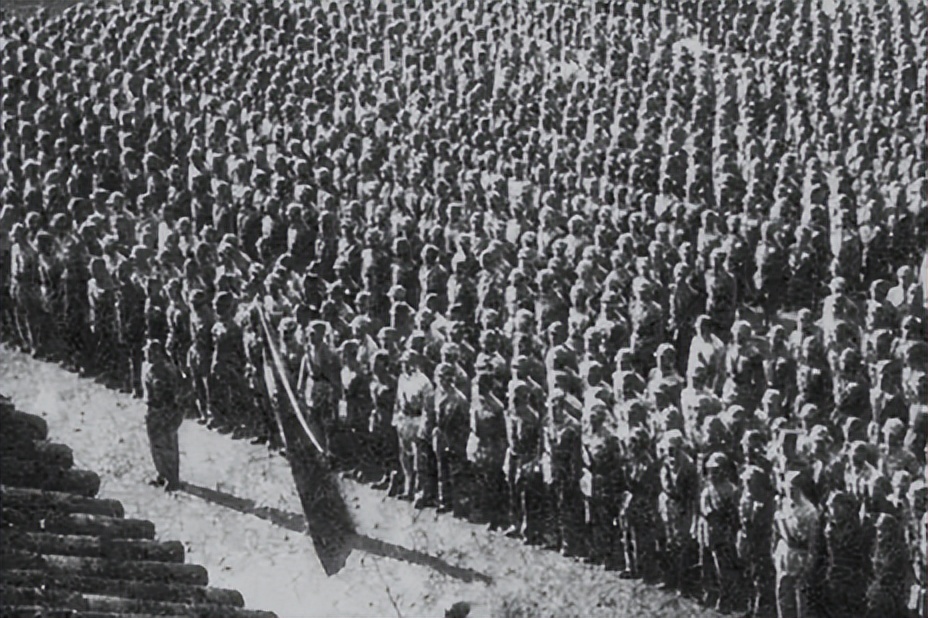

1939年,3200余名南侨机工分9批毅然踏上归程,义无反顾地投入滇缅公路生死运输线,成为华侨史、中华民族史上蔚为壮观的跨海救国“大行进”。

南侨机工集结昆明

舍家护国 艰苦奋战

滇缅公路全长1146公里的距离中,要穿越6座大山、5条大江,沿途悬崖、峭壁、陡坡、急弯、险谷、深流、泥泞,稍有不慎,便车毁人亡。

滇缅公路上的“24拐”

南侨机工装上货物从缅甸腊戍出发,开往终点云南昆明,在24道拐驾驶卡车翻山越岭,全程一般要走六天以上。暴雨中车轮紧贴万丈深渊,浓雾里摸索着穿越死亡峡谷,头顶还时刻盘旋着日军轰炸机的阴影。南侨机工们视死如归,日夜奋斗在战场上,每一次出车,都是与死神赛跑。

滇缅公路上,处处是生死考验。沿途山高谷深、崎岖难行,面对这条险象环生的道路,南侨机工们展现了非凡的勇气。在敌机轰炸、路塌桥断的险境中,以顽强的意志和坚定的信念,坚守在运输岗位上,夜以继日向国内运输武器弹药等军需物资,为战时中国提供宝贵支援。

1939年至1942年,滇缅公路上,南侨机工作为骨干力量,驾驶着1100多辆大型进口卡车,抢运了50余万吨军需物资,1.5万余辆汽车以及不计其数的民用物资,还负责运送兵员,组装、抢修车辆,培训驾驶、机修人员。这条路上,平均每日的军需物资输入量保持在300吨以上,支撑了中国军队近半数的物资装备补给。

车队行驶在滇缅公路上

在这期间,机工们也凭借着精湛的技艺、机智的谋略,发明了渡船浮桥、防滑三角木、冷却水箱、视线测量杆等方法,巧妙化解重重危机。他们紧握方向盘,一次次将物资安全运送到前线,在枪林弹雨、毒虫猛兽的围追堵截下,以行动诠释爱国赤诚,在这条国际通道上演绎了惊心动魄、波澜壮阔的抗战运输故事。

巾帼英雄 矢志不渝

3200余名南侨机工之中,有贫苦劳工,有富家子弟,有人放弃橡胶园,有人告别学堂。机工们以实际行动书写了天下兴亡、匹夫有责的壮举,展现出海外华侨对祖国最深沉的眷恋与担当。

来自马来西亚的林福来,18岁便进入陈嘉庚创办的橡胶工厂当学徒,见习汽车驾驶和汽车修理。21岁那年,他怀着一腔热血,与几个朋友一起报名成为南侨机工。

“当代花木兰”李月美出生于马来西亚槟城,自幼在当地华侨学校读书,内心深处对祖国有着深厚的感情。当祖国陷入危难,得知南侨机工的招募消息的李月美毅然报名参加,可第一次报名却因性别被拒收。

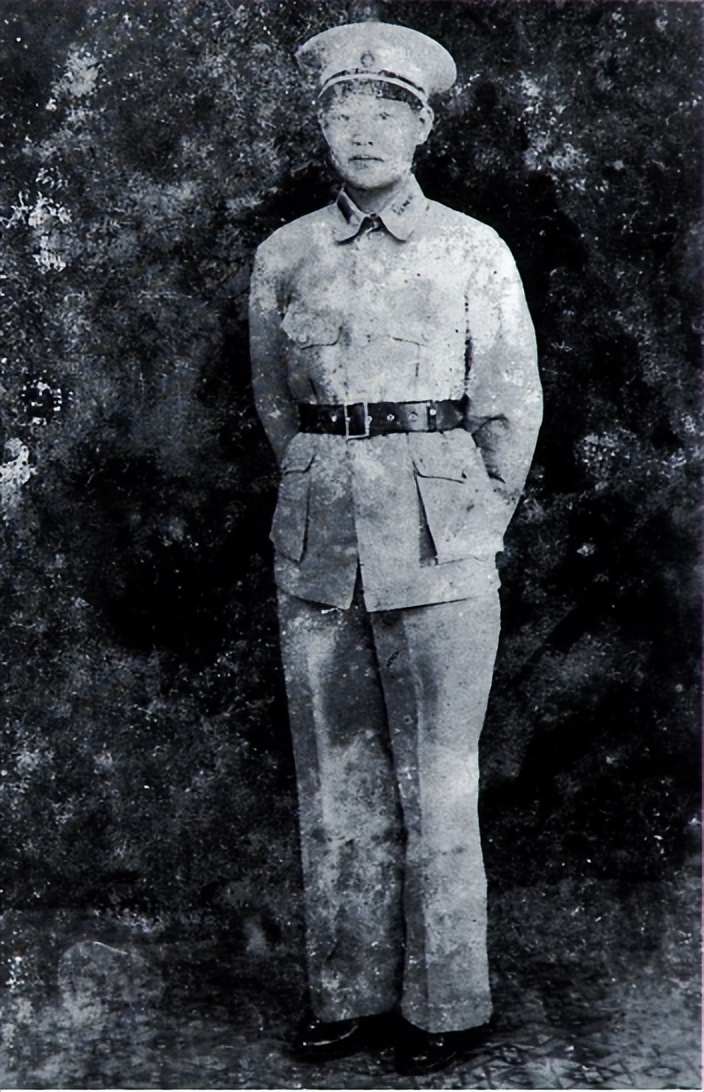

回到家中,她突然想起“花木兰代父从军”的故事,于是狠心剃了头发,穿上弟弟的衣服,女扮男装,成功入选了南洋华侨机工回国服务团,在贵州的“红十字会”担任司机。在危机四伏的滇缅公路上,积极参与抢运武器和医疗物资,直面敌机轰炸毫不退缩。

李月美军装照

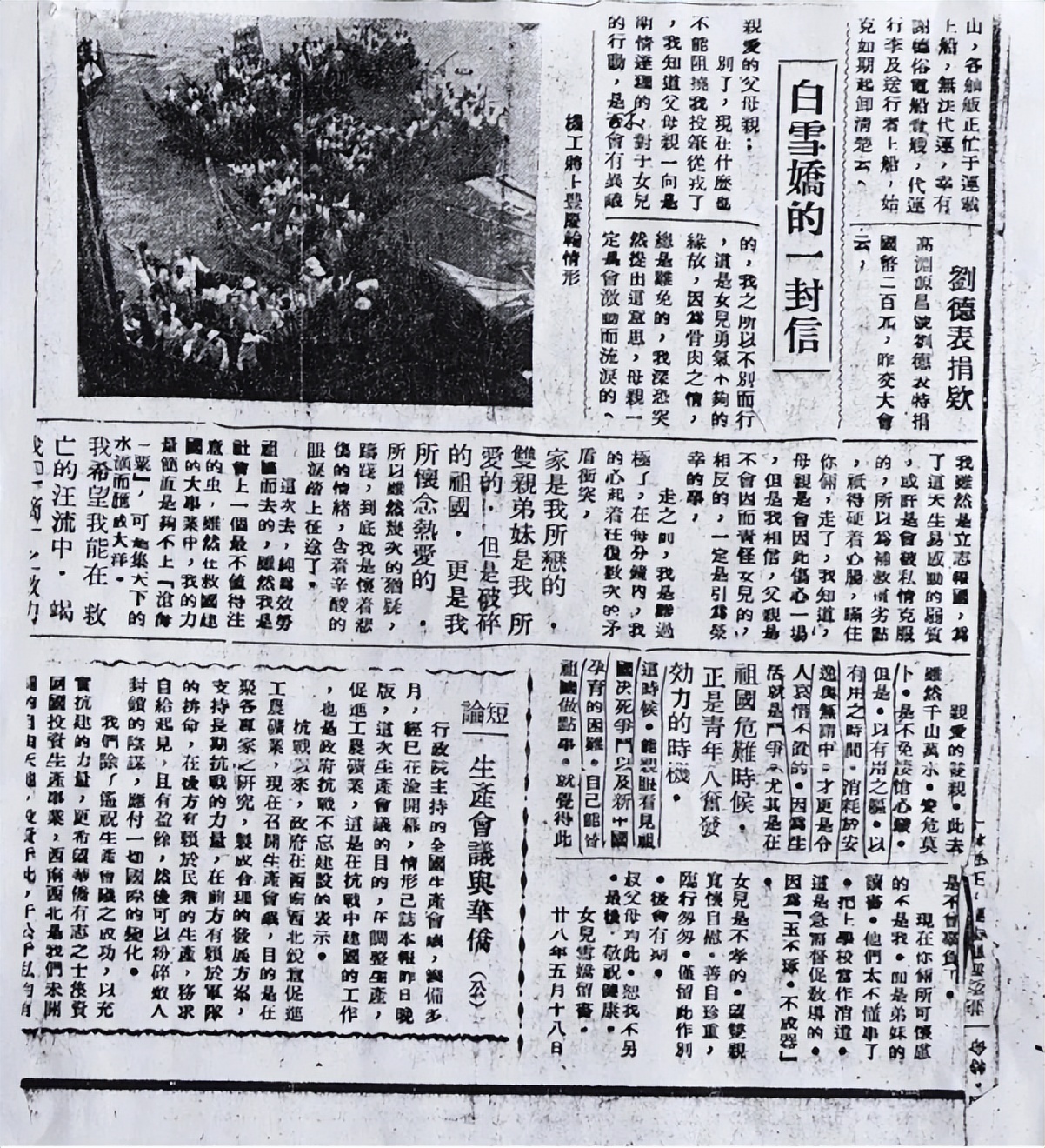

同样来自槟城的富商之女白雪娇,也毅然化名“施夏圭”,瞒着家人弃教从戎。她悄悄辞去教职,积攒路费,直至临行当天才被父亲发现。

临行前,她在给父母留下的家书中写道,“家是我所恋的,双亲弟妹是我所爱的,但是破碎的祖国,更是我所怀念热爱的。”后来,马来西亚《光华日报》刊登了这封家书,引起巨大反响,感动无数华侨。而她已毅然踏上滇缅险途,以行动践行报国之志。

1939年5月19日,马来西亚《光华日报》刊登的白雪娇家书。

丰碑永驻 历史铭记

这些英雄故事的背后,是无数南侨机工以生命写就的牺牲史诗。据不完全统计,有超过1000名南侨机工献出了宝贵生命,牺牲率高达三分之一。滇缅公路上,平均每公里,就有一名南侨机工为国捐躯。

他们当中有1800余人因敌机轰炸、恶性疾病、意外事故磨难而牺牲。南侨机工蔡长世因日机轰炸牺牲尸骨无存,时26岁;南侨机工吴再春在龙陵死于冻饿,牺牲在方向盘上;南侨机工蔡世隆因蚊虫叮咬感染脑炎26岁牺牲于芒市三棵树附近;芒市三台山大湾子悬崖头边一座小小的土堆,掩埋了两名覆车身亡的无名机工……他们的生命,永远定格在这条抗战生命线上,他们用鲜血染红了滇缅公路的每一公里。

在云南畹町,南洋华侨机工回国抗日纪念碑高高耸立。碑文铭记:“他们以自己的生命、鲜血和汗水,在华侨爱国史上谱写了可歌可泣的壮丽篇章,也在中国抗日战争史和世界人民反法西斯战争史上建立了不可磨灭的功勋”。

云南德宏畹町的南洋华侨机工回国抗日纪念碑

在华侨华人史上,南侨机工回国抗战史是中华民族团结御侮、共赴国难的历史见证,是海内外中华儿女共同的历史记忆。他们身居南洋,心系华夏,以实际行动诠释了与祖(籍)国同呼吸、共命运的崇高情怀,为新时代的爱国精神写下熠熠生辉的一页。(华人头条)