2025年是

中国人民抗日战争暨

世界反法西斯战争胜利80周年

当日本侵华战火蔓延至中华大地

远隔重洋的华侨社团

虽身处异国

却始终与祖国命运同频共振

从南洋商界领袖到普通侨胞

从“一碗饭运动”到侨汇的持续输血

他们以血肉之躯

筑起了抗日的“海外长城”

构成华侨团结抗日最动人的篇章

抗日救亡团体兴起

跨越重洋的支援

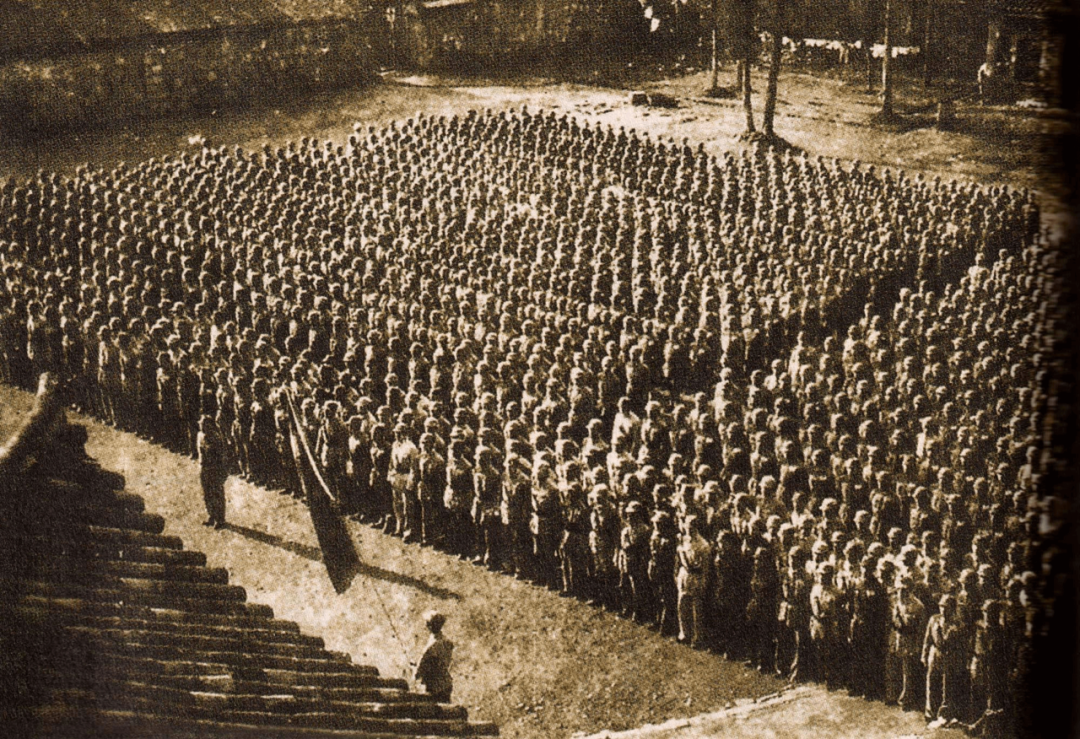

在民族生死存亡之际,海外侨胞以空前团结的姿态投入抗日救亡洪流。抗战期间,华侨界先后涌现出3000多个抗日团体,形成跨越地域、语言、文化的统一战线,以毁家纾难的报国情怀,前赴后继的英雄气概,不畏牺牲的献身精神,谱写了中华民族海外儿女同仇敌忾的篇章。

1936年9月,海外华侨抗日团体“全欧华侨抗日救国联合会”(简称“全欧抗联”)在巴黎成立,率先以联合全欧侨胞、团结抗日为宗旨,推动跨国跨区域的华侨救亡运动,是欧洲侨界抗日救亡运动的领导核心。该组织由王海镜、何肇绪等侨领发起,联合了英国、法国、德国、荷兰等国的42个华侨团体。联合会创办了《救国时报》,向欧洲华侨宣传抗日主张,并组织华侨青年回国参战。

1938年10月,陈嘉庚在新加坡发起成立“南洋华侨筹赈祖国难民总会”(简称南侨总会),下辖68个分支机构,构建起覆盖南洋的抗日网络。南侨总会制定了系统的筹款机制,包括“特别捐”“常月捐”“义卖”等多种形式。在其领导下,东南亚华侨的抗日救亡运动进入了有组织、有计划的新阶段。

南侨总会的成立标志着在抗日救亡大前提下,南洋华侨实现了空前的爱国大团结。“不当亡国奴,就要打到底。”会上,陈嘉庚坚定的抗日决心赢得全场共鸣。大会揭露日寇企图吞并中国、征服世界的野心,号召南洋华侨精诚团结,出钱出力支援抗战,发出“前方炮火之一日不能止,则后方之刍粟一日不能停”的宣言。

在陈嘉庚的领导下,从1938年到1941年,南侨总会共筹集到国币2.64亿元,有力地支援了祖国抗战。南侨总会的又一壮举是组织南侨机工回国服务。1939年2月8日,陈嘉庚发表了《南侨总会第六号通告》,号召华侨中的年轻司机和机工回国服务,与祖国同胞并肩抗战。

美国华侨在纽约、旧金山等地建立了95个抗日救国团体;加拿大、秘鲁、厄瓜多尔等也相继成立抗日组织。远至澳大利亚悉尼、非洲毛里求斯、马达加斯加和南非等地,侨社也积极组织起各类抗敌后援会与救国会,逐步形成广泛的抗日援国网络。

这些组织从最初的分散状态逐步走向联合,形成了全球性的华侨抗日网络。他们虽然身处异国他乡,但始终心系祖国命运。正如陈嘉庚先生所说:“华侨虽居海外,但爱国之心不减国内同胞。”这种深厚的爱国情怀,成为华侨支援抗战的强大精神动力。

“一碗饭运动”里的侨胞温度

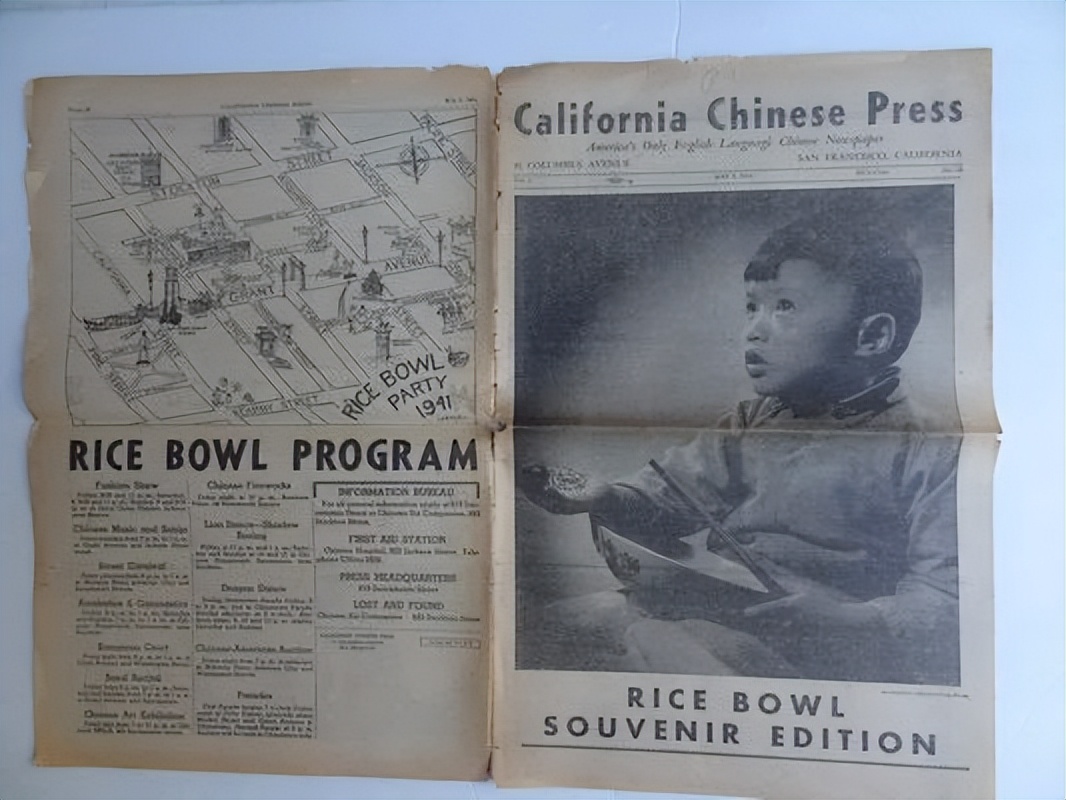

抗战期间,最大规模的募捐活动要数“一碗饭运动”。该运动最初是由美国医药援华会和旅美华侨团体于1938年在美国发起,用发售餐券的形式作为募捐赈济的形式,每一名认购者可以拿着餐券到指定餐厅吃炒饭一碗,而除炒饭成本以外的饭钱则用于赈济中国灾民、支援抗战。

1938年6月17日,“一碗饭”运动在美国旧金山正式启动。据当月26日美国《旧金山纪事报》报道:“这一天前往(旧金山)唐人街的参加者,不下20万人,各处通衢,人山人海,拥挤不堪,各项车辆均无法通行,警察亦束手无策,多数出口轮船,亦因之临时延期驶出。一日之中,共募得4.4万美元。”

1940年2月9日至11日,第二次“一碗饭运动”在旧金山举行。为扩大影响,组织方提前在旧金山湾区四处进行广播宣传。活动在沿袭首次游艺活动的基础上增添了巨幅图片展示、拍卖活动和舞龙舞狮表演等。运动结束当天,旅美华侨统一义捐救国总会发表中英文宣言,诚挚致谢中西各界。

1941年5月2日至4日,第三次“一碗饭”运动在旧金山再度上演。相较于前两次,此次活动的热烈氛围更盛,充分展现了华侨与当地民众对中国抗战的坚定支持。

“一碗饭运动”在美国兴起后,迅速扩展至其他国家。加拿大、古巴、英国伦敦等地的华人社团继续推进,激起了当地华侨和各国民众为中国募捐的热情。

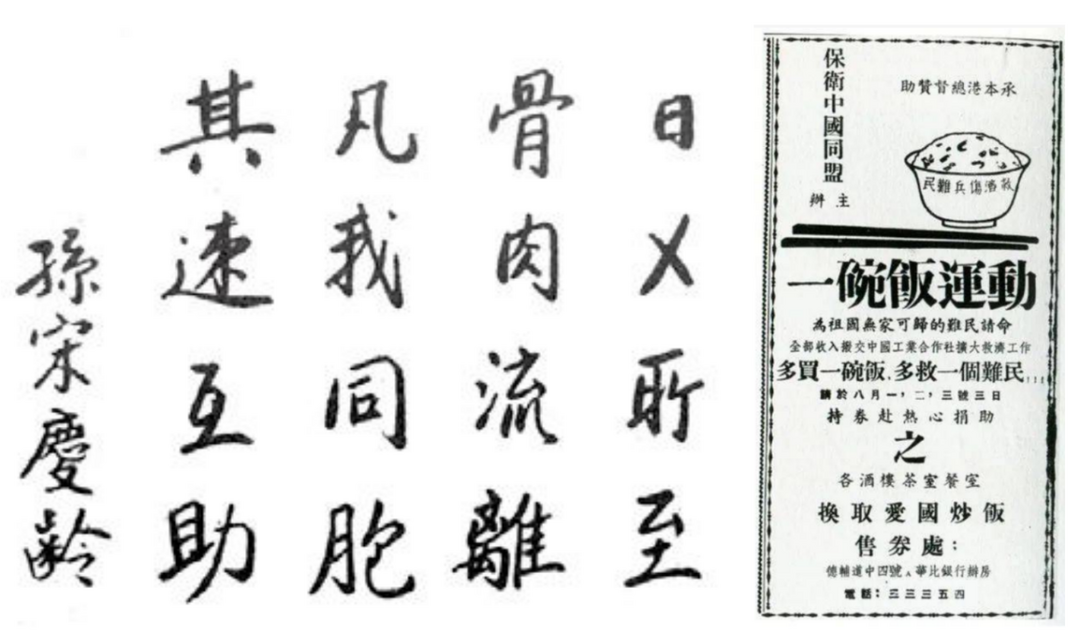

1941年,时任保卫中国同盟主席的宋庆龄也在香港发起了“一碗饭运动”,为工业合作社募集资金,救济伤兵难民。她为运动题词:“日寇所至,骨肉流离,凡我同胞,其速互助。”

在保盟的组织下,发售一万张餐券,餐券的价值本可享受几道菜肴,但认购者只能持券到提供赞助的餐馆吃炒饭一碗。这种差额盈余就交给中国工业合作社作为救助伤兵难民的基金。“一碗饭运动”得到香港各界的积极响应。头几天,就有13家餐馆参加,捐饭5000余碗,大家把它称为“救国饭”。

“一碗饭运动”的背后,是千千万万普通侨胞用从牙缝里省出的积蓄,托举起民族抗战的希望。他们或许只是多卖一份餐、少添一件衣,却将点滴节省化作对抗日烽火的回应——这碗饭里,盛着海外游子对故土的牵挂,也盛着普通人对和平的坚守。

当“一碗饭运动”在不同的国家和地区兴起,它早已超越单纯的募资行动,它将海外赤子、异国友人的心紧紧相连,让世界看到中国抗战的决心,也让抗战的星火因这份跨越国界的守望而愈燃愈旺,在战火之外构筑了一条跨越山海的抗战国际阵线。

侨汇,抗战后方的“有力支撑”

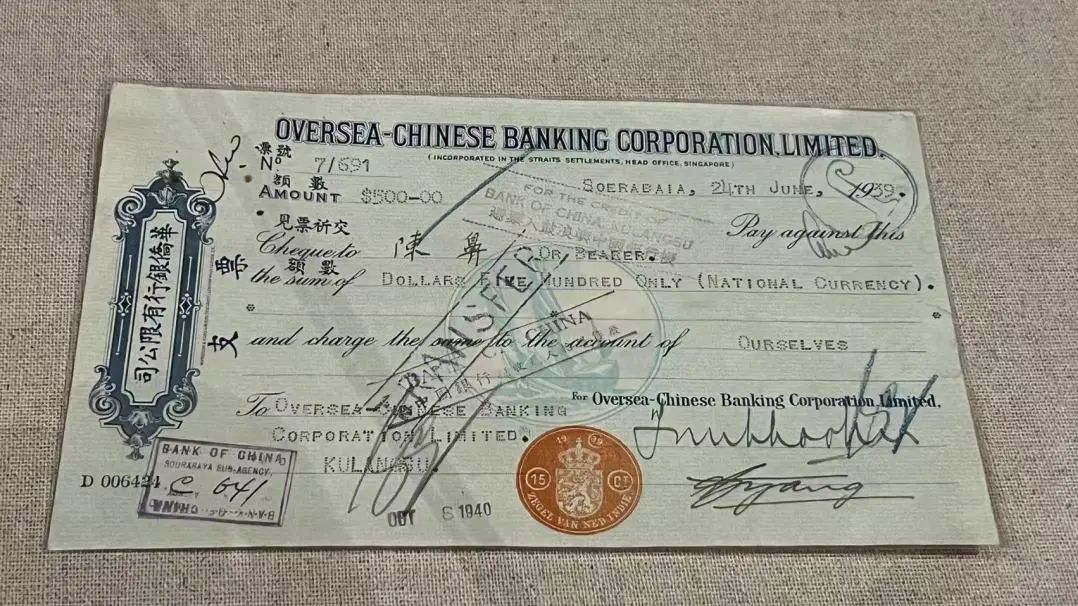

侨汇,也被称为“侨批”或“银信”,是华侨华人从海外寄回国内、以汇款为主的家庭书信兼汇款凭证。除家用外,许多侨汇指定用于抗战用途。这些来自异国他乡的汇款支撑起大后方的经济命脉,为抗战胜利作出重要贡献。

侨汇收入成为抗战时期政府财政的经济支柱之一,也是外汇的主要来源,在弥补贸易逆差、稳定法币币值、缓解战时通货膨胀、补充军费巨额消耗、促进后方生产等方面发挥了重要作用。

战时侨汇主要通过香港侨通行、新加坡侨汇庄、美国华侨银行三条秘密渠道汇入国内。这些机构克服重重困难,保证了侨汇的畅通。1941年香港沦陷后,华侨又开辟了经澳门、湛江等地的秘密汇路,确保侨汇不中断。广东省银行在中国香港、新加坡等地设立分支机构,创新“电汇”“信汇”等方式,保障资金安全。

从“七七事变”至太平洋战争爆发,我国侨汇逐年猛增:1937年为国币4.73亿元,到1941年已高达18亿元。据资料,抗战时期侨汇浩大,总额约达国币95亿元。这些侨汇垫补了国民政府大量军费开支。对此,抗战时期主管财政的孔祥熙给予高度评价:“我国抗战已三年有半,财政金融基础仍异常巩固”,其原因之一是“海外侨胞有大宗汇款回国,充实外汇”。

此外,侨汇也带动地方经济发展,投资于纺织、制糖、机械等行业,为战时生产提供了重要支持。这些以血汗铸就的数字,烙印着海外侨胞的赤子丹心。

岁月流转

当我们回望那段历史

抗战岁月中展现出的民族精神

早已深深融入民族的血脉之中

激励着一代代中华儿女

不断前行

(华人头条)