拥抱世界的港湾 连接天下的彩虹

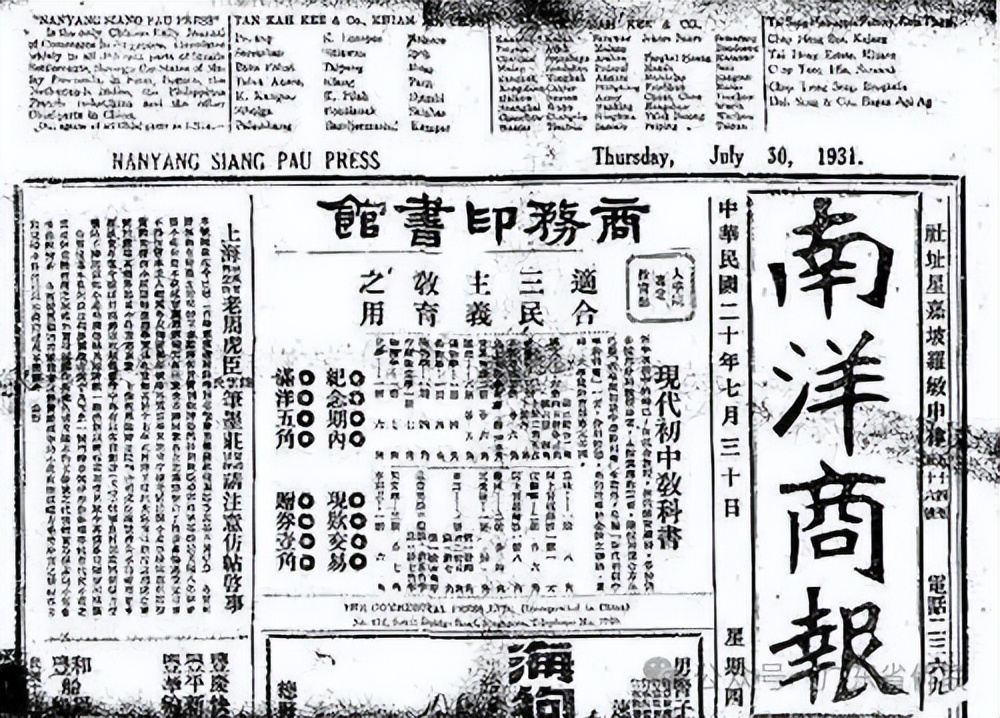

1937年7月9日清晨,新加坡牛车水的街巷尚未完全苏醒,而《南洋商报》印刷厂内早已弥漫着油墨与汗水交织的气息。当第一缕晨光穿透百叶窗,报童们抱着还带有机器余温的报纸冲向街头。醒目的标题如惊雷炸响:“日军无端扫射,我军誓与卢沟桥共存亡!”这声从万里之外传来的呐喊,瞬间点燃了南洋侨胞的血脉。卖报少年的吆喝声在潮湿的晨雾中格外清亮:“号外号外!北平开战了!”

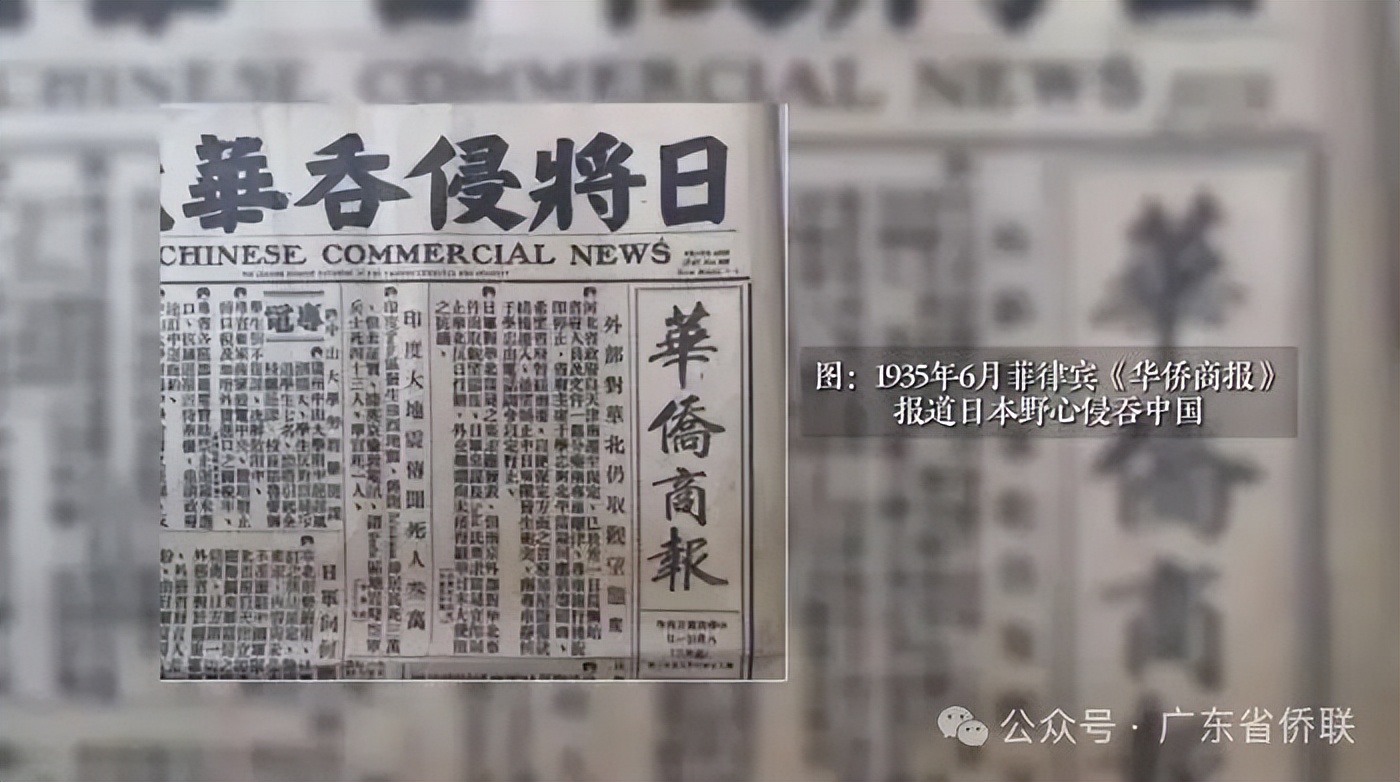

20世纪30年代,当日本侵华的铁蹄踏碎故国山河,散落全球的三百余种华侨报刊如星辰点亮黑夜。曾以传递商情、联络乡谊为任的《南洋商报》,此刻在爱国侨领陈嘉庚的引领下,毅然撕去商业外衣,化身烽火中的号角。印刷机昼夜轰鸣,日发行量从八千份骤增至五万份,油墨浸透的纸张穿越马六甲海峡,飞向婆罗洲的橡胶园、菲律宾的椰林、暹罗(今泰国)的米市。每份报纸都如一枚精神子弹,射向海外游子焦灼的心房。

918

烽烟入纸的日日夜夜

七七事变爆发后第四天,槟城码头的晨雾未散,《光华日报》主编方君璧已熬得双眼赤红。他手中的毛笔在电讯稿上急速游走,墨汁飞溅:“日寇增兵已达万余人,强占丰台车站!”窗外突然传来刺耳的刹车声,特务机关的黑轿车堵住了报馆大门。方君璧将稿纸塞进学徒衣襟,低喝:“走后门!送去印刷厂!”当天的报纸带着油墨余温出现在街头时,“华北危急”四个大字如血如刀,侨胞们围着报摊久久不散,直到暮色吞没槟榔屿的晚霞。

平型关大捷的消息传到新加坡时,正值中秋前夜。《南洋商报》编辑部灯火通明,记者林焕平将前线通讯员染血的笔记铺满桌面:“九月廿五日,我军冒雨伏击……敌车二百余辆陷入泥沼,白刃相接处,倭寇头颅滚落如瓜!”排字房老师傅黄伯的眼镜滑到鼻尖,枯瘦的手指在铅字盘中飞速翻拣。当“平型关大捷”的标题镶嵌进版面,老人忽然跪地长泣——因为他的三个儿子都在华北战场。

在重庆严密封锁敌后战场消息时,《南洋商报》记者张楚琨在滇缅公路的颠簸卡车上,借着油灯微光整理素材。他从缅甸侨商手中获得一册日军日记,其中潦草的日文写道:“10月2日,这红军真使我头痛……他们像幽灵在黑夜出没。”张楚琨连夜将之译成中文,配以犀利按语刊发。报纸运抵仰光时,侨领们传阅着侵略者的自供状,当即筹集三十万盾汇往延安。

918

刺破铁幕的新闻利剑

1940年早春,陈嘉庚率南洋华侨慰劳团踏上黄土高原。在延安杨家岭的窑洞前,毛泽东用粗瓷碗盛小米粥待客。当夜,陈嘉庚在油灯下疾书:“官兵每月薪饷二元,毛泽东夫人亦纺纱自给。”这些文字化作《南洋商报》的连载《陈嘉庚先生归国后观感访问记》,将重庆“一席宴八万”的奢靡与延安“露天简宴”的清廉并置。报纸刊行之日,新加坡华侨互助会门前排起长队。老裁缝李伯捧着报纸哭喊:“这才是咱们的政府!”

在毛泽东《论持久战》被国民党列为禁书时,菲律宾《建国报》主编许立冒险将其藏在《圣经》封皮下带出香港。马尼拉的王彬街上,华侨青年在深夜的阁楼里手工排版:“抗日战争是持久战,最后胜利是中国的——这是结论。”油印机转动的声音如心跳般急促,当五千册单行本通过米袋夹层运抵爪哇岛时,泗水侨校的孩子们在椰子树下朗读“兵民是胜利之本”,琅琅书声与太平洋的涛声交响回荡。

918

血火淬炼的新闻战场

1942年2月15日,在新加坡沦陷的硝烟中,《南洋商报》最后一期特刊被埋进橡胶园。主编胡愈之在转移前计划将铅字模板沉入加冷河,却在柔佛海峡遭遇日军巡逻艇搜查。千钧一发之际,老排字工陈山将模板绑在腰间跳入怒涛。三昼夜漂流后,他昏死在廖内群岛的沙滩上,而铅字模板却在怀中完好如初。这些带着体温的金属方块,后来成为地下报《自由报》的种子。

在马尼拉沦陷区,油印小报《华侨导报》在棺材铺的夹墙中诞生。编辑黄薇用烧焦的木棍代替油墨,将日军布告背面的空白当稿纸。其中有一期报纸头版画着被绞索套住的太阳旗,配诗:“墨虽淡,血正浓!”当日军全城搜捕时,排字工宇澄华将印刷机拆解藏入教堂圣坛。被捕后,他的十指被竹签刺穿,却始终微笑望着教堂尖顶,最后一批报纸正被白鸽带往蓝天。

918

纸上的千军万马

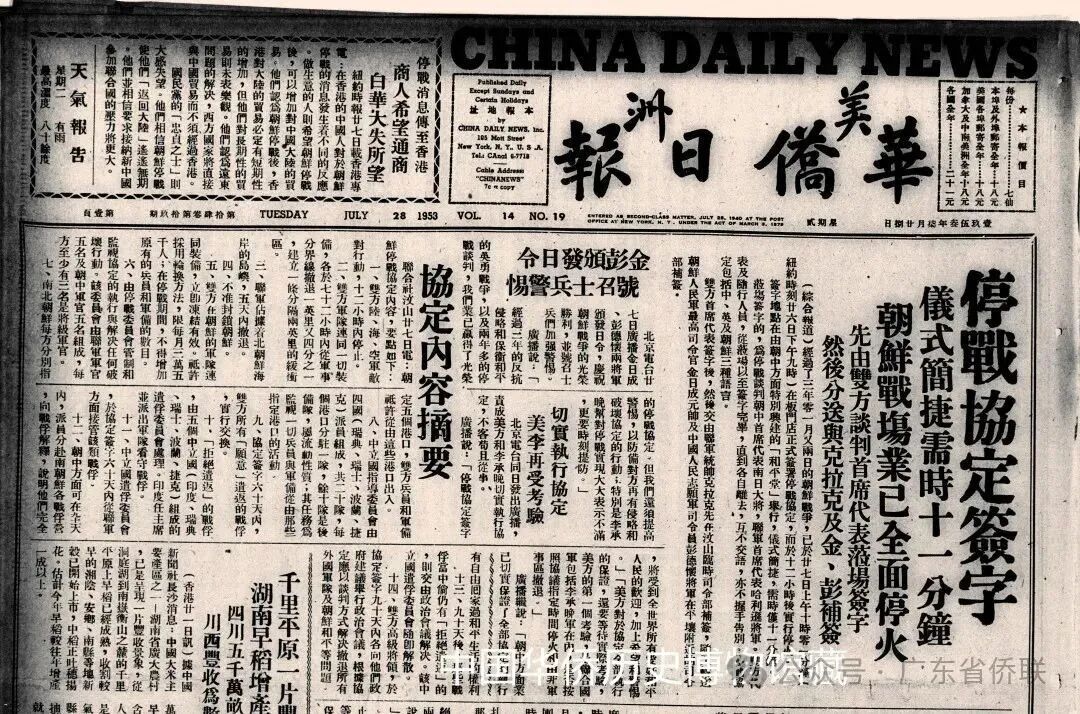

1941年纽约寒冬,《美洲华侨日报》发起“一碗饭运动”。主编冀贡泉在报纸头版画上空碗图案:“省下一餐饭,救活战士命!”唐人街餐馆纷纷挂出“抗战菜”木牌,跑堂端着盘子穿梭席间:“先生,今日清炒豆苗的钱会化作子弹!”三个月后,当汇票载着五万美金飞向中国红十字会,财务主任发现硬币里混着孩子的猪仔钱罐碎片。

在旧金山码头,侨领司徒美堂拄着拐杖监督装船。当海关官员质疑《救国时报》是“宣传品”时,老人掀开报纸露出下面的奎宁药瓶:“每张报纸都裹着救命的药,你要拦吗?”货轮启航那夜,报馆收到神秘电报:“报刊已抵香港,东江纵队接收。另,持久战单行本在游击队传阅至纸烂。”

欧洲战场上,《救国时报》记者黄薇身着护士服穿越火线。在敦刻尔克撤退的混乱中,她将胶片藏进伤员绷带,照片里英军与华侨志愿兵共乘舢板的画面,后来出现在伦敦《泰晤士报》头版。丘吉尔在议会挥动这张报纸:“看!这就是文明的同盟!”

918

永不消逝的电波

1945年8月15日,当日本投降的消息传到新加坡樟宜监狱,幸存报人用铁钉在牢墙上刻下“胜利”二字。三个月后,在重庆的庆功宴上,周恩来举杯向海外报人致意:“延安窑洞的电台,靠南洋报纸的干电池发声。”此时的爪哇岛丛林,华侨青年将战时报纸埋入时间胶囊,铜版上镌刻着:“文字不灭,精神永存。”

1985年是抗日战争胜利四十周年,当年《华侨导报》的读者林玉珍重返马尼拉。在王彬街的纪念馆,她颤抖的手指抚过泛黄的合订本,突然在1944年3月12日的副刊停住——那里刊登着她新婚丈夫的绝笔诗,她的丈夫牺牲于游击战。纸张上的泪痕早已干涸,但铅字依然铮铮:“愿化星火渡重洋,照亮故国山河路。”

当今天的学者在档案馆翻开这些纸页,会触摸到历史的温度。在波士顿大学特藏库,1938年的《美洲华侨日报》内页夹着干枯的玉兰花——那是旧金山侨妇李淑芬投稿时附上的故乡信物。显微镜头下,纸张纤维间嵌着南洋的沙粒、纽约的煤灰、滇缅公路的尘泥。这些跨越重洋的纸张,承载的不仅是新闻,更是一个民族在存亡之际,用文字筑起的精神长城。

八十载光阴流转,当年的《南洋商报》旧址已成新加坡国家印刷馆。玻璃展柜里,那台曾印刷过“卢沟桥警报”的德国造印刷机静默如磐。金属滚筒上残留的墨迹,在射灯下泛着幽蓝的光,仿佛还在诉说那个用铅字作子弹、以报纸为疆场的年代。当参观的学童好奇地按下仿制按钮,机器轰然作响的刹那,1937年7月9日的号外再度漫天飞舞。那油墨的芬芳,依然散发着穿越时空的力量!