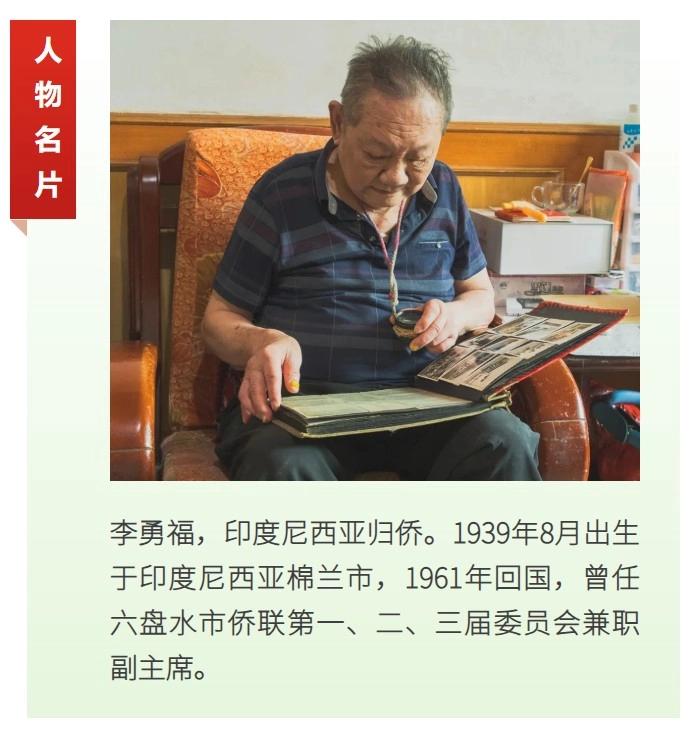

李勇福有一本影集,大小不过一张A4纸,里面却保存有许多黑白照片。平日他将这本影集视若珍宝,一直妥善保管。虽是耄耋之年,但李勇福却能够说出每张照片是在何处拍摄,当年又发生了哪些事情。这些照片就像钩子一样,每一张都能把李勇福深处的回忆精准地勾起来。

李勇福的单人照和全家福。

“我读书晚,17岁才初中毕业,这是棉华中学的毕业照。”李勇福又指向下面的全家福继续介绍。“我祖籍是广东梅县。抗日战争期间,为躲避战乱,父亲经过老乡介绍,带着全家来到印尼棉兰讨生活。我就是在棉兰出生的。”

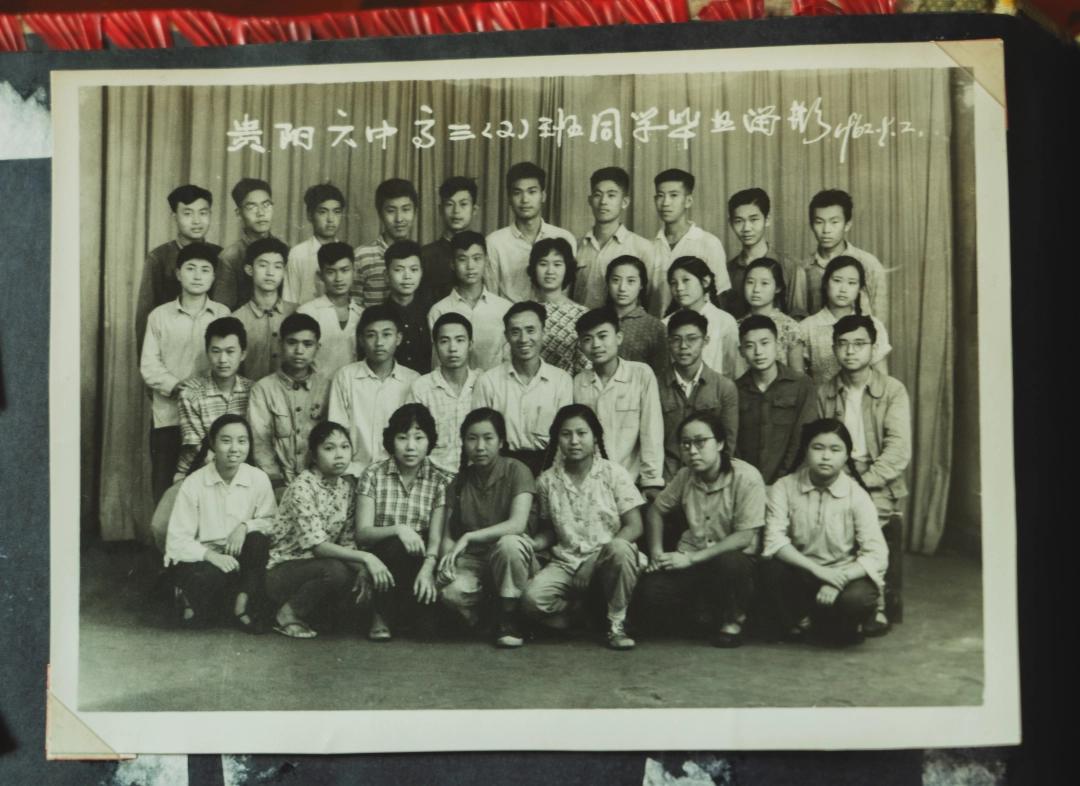

李勇福在棉兰读完高一后,就在当地华文学校教书。图为李勇福(后排左三)班级的毕业照。

棉兰是一个华人华侨高度集中的城市。李勇福虽然从小生活在棉兰,但读的是华侨办的华文学校,教学楼上有汉字书写的“棉华中学”,大街小巷还有随处可见的中文招牌。李勇福说,虽然出生在国外,但成长环境却充满浓郁的中国味。“我是中国人”这一概念,在他心中根深蒂固。

新中国成立初期,百业待兴、人才奇缺,这点燃了海外游子的爱国情怀。从20世纪50年代起,就陆续有海外华侨知识分子归来,为建设新中国贡献力量。同时,华侨子弟回国升学,也成为当时不少海外华侨家庭的选择。

彼时的通信不如现在发达。棉兰华侨与故乡的联系除了书信往来外,就只有一张由华人创办的中文报纸——《苏门答腊民报》。李勇福就是从这份报纸中,得知素未谋面的祖国发生了哪些巨大变化,并渐渐萌生回国的想法。

李勇福回忆,在印尼读书时,每年学校都会举办活动共庆国庆。

“每年10月1日,学校都会组织全校师生开展国庆节活动,热闹得很。”李勇福又指向另一张大合照说,新中国成立了,大家都无比自豪。自己当时不过是个十几岁的孩子,心中也一直涌动着学一身本领报效祖国的想法。“我们国家的现代化建设需要年轻人,我也想为社会主义建设添砖加瓦。”

1961年,李勇福在家人的支持下登上开往中国广东的船。他回忆,这条船上几乎都是回国读书的青少年。到广东后,地方侨务办就着手帮他们寻找可以就读的学校。

李勇福(后排右二)从贵阳六中毕业后,就到彼时的贵州工学院学习机械制造。

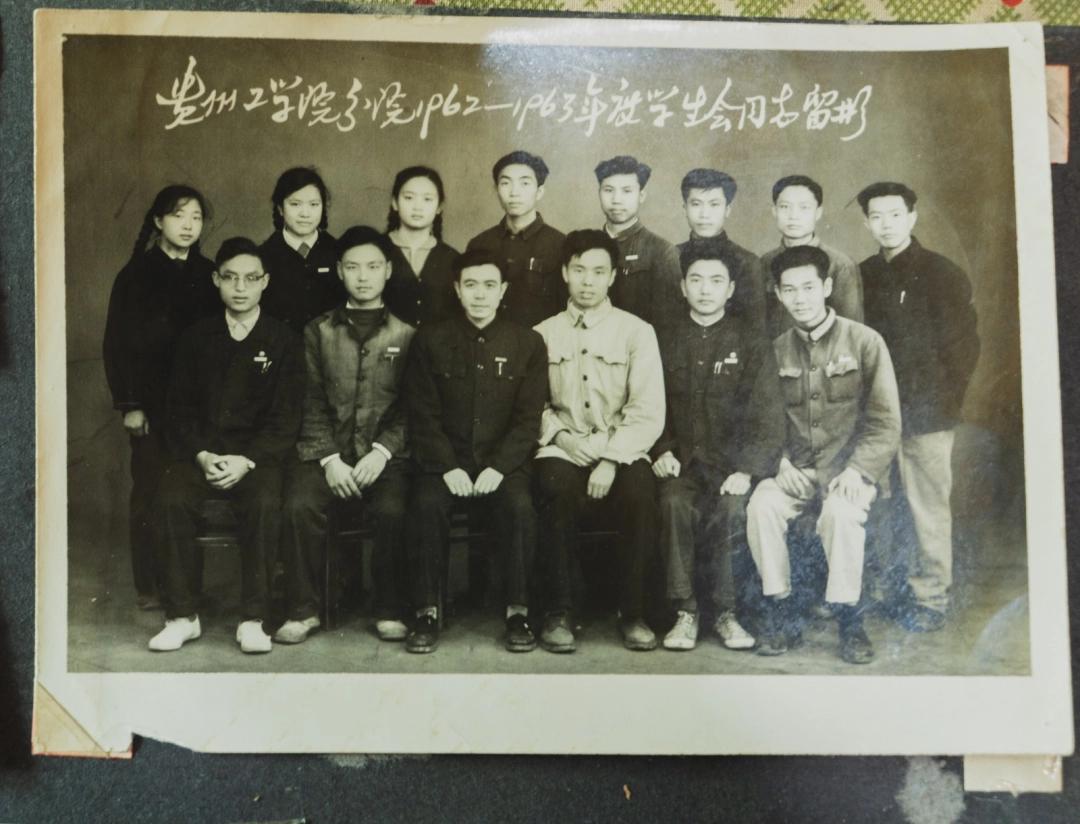

“我被分配到贵阳六中,继续读完高二和高三。1962年高中毕业后,我考进贵州工学院就读机械制造专业。”李勇福指着高中毕业照介绍道,1968年大学毕业时,三线建设如火如荼,他和同学们响应号召来到贵阳城郊的孟关轻工机械厂,参与建厂工作。

李勇福(前排右一)的大学毕业照。

“那时我们激动得很!总算走出校园,能为国家为社会做点事了。”李勇福说,到现在都还记得当年建厂时的热火朝天。从最基础的翻砂,到搬运安装调试设备,都由他们自行完成。当年条件很艰苦,装备又有限,但简陋的环境不仅没有让这群年轻人退缩,反而进一步激发了大家的干劲。“那时大家一心想着早点把厂建好,全国各地的厂子如果能早点投入使用,那现代化建设就能更快一点。”

六盘水是三线建设的主要阵地之一。1970年,李勇福再次响应号召来到六盘水参加三线建设,在水城矿务局三十七工程处从事机电工作。“到处都是山坡,除了零星几户人家外,几乎什么都没有,这让我大吃一惊;工厂和道路都是工人一点一点建起来的,这又让我倍感震撼。我从印尼回来就是为祖国建设流血流汗的,祖国需要我,我就要和工人们一样顶上去。”

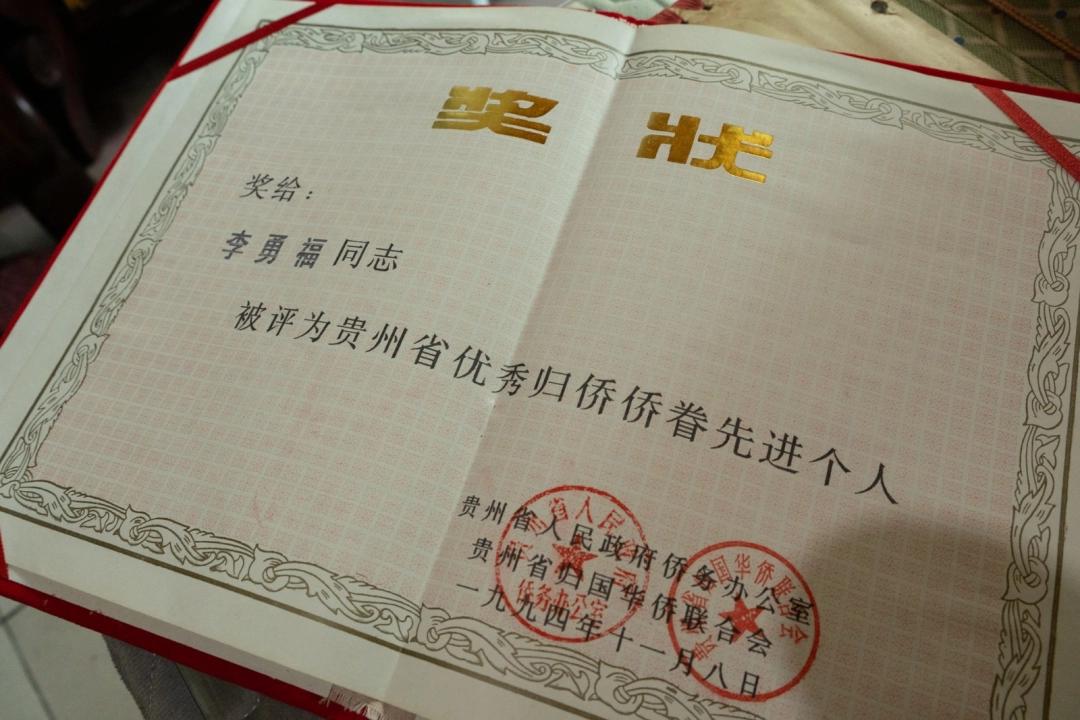

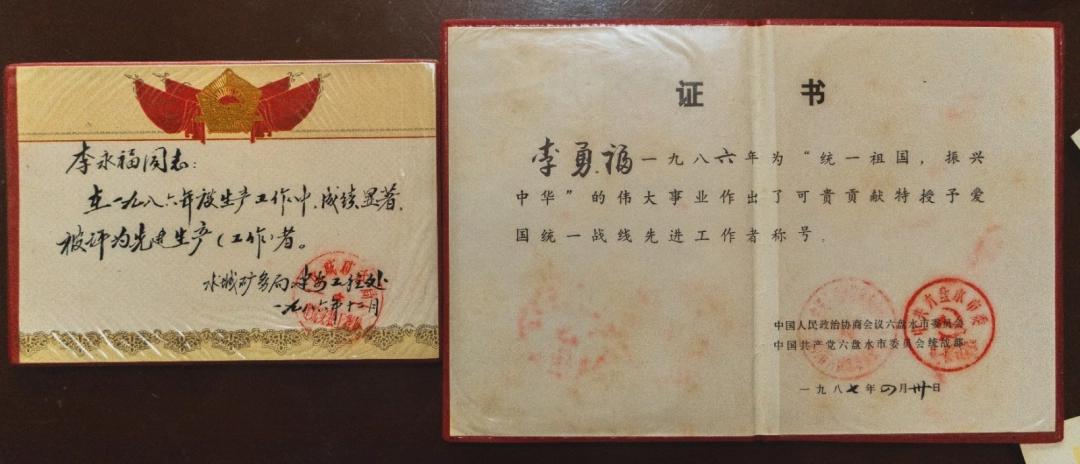

在水矿工作的岁月里,李勇福始终以专业为笔、以坚守为墨,将所学知识充分运用到生产实践中,一次次攻克技术难题,凭借卓越的工作表现,他收获了诸多荣誉奖状,然而这些见证奋斗的勋章,却被他悄悄置于家中角落,从不向外人提及。

这份不事张扬的低调,恰是无数三线建设者的共同品格——他们扎根岗位、默默耕耘,甘愿将人生中最宝贵的时光,毫无保留地奉献给六盘水的建设事业。正因他们的默默付出,才有六盘水如今的繁荣景象。三线建设者用汗水和智慧,为这座城市奠定了坚实的工业基础,让六盘水从一片荒芜之地逐渐成为享誉全国的“江南煤都”。

在漫长的人生道路上,李勇福作出过很多选择。但他始终认为,回到祖国无疑是最正确、最无悔的一个。

耄耋之年的李勇福用照片向记者讲述自己的人生。(图/郭立)

“在印尼只能从报纸上感受祖国。后来我投身到建设祖国的浪潮中,这是何等光荣的事。”李勇福说,自己很幸运,见证了国家由贫转富、从弱到强的过程。同时希望新时代青年要勇担使命,勇敢接过实现中华民族伟大复兴的接力棒,让人生在奋斗中展现出勇敢奔跑的英姿。

贵州日报天眼新闻记者 郭立