——东帝汶中华总商会会长张芳霞一行梅州寻根纪实

日前,东帝汶中华总商会会长张芳霞率东帝汶、澳大利亚侨胞回到广东梅州寻根,受到了各界的热烈欢迎及热情接待,收获满满!

梅州市侨联主席汤志平会见张芳霞会长一行

梅州市侨联主席汤志平2025年8月29日会见了张芳霞会长率领的来访团队,双方围绕海外侨胞服务、侨乡资源联动等议题展开深入座谈交流。

座谈中,汤志平强调,侨联始终是海外侨胞最温暖的“娘家”,这份联结跨越山海、从未间断。他动情地表示,无论侨胞们在海外打拼多久、多远,家乡梅州始终将大家的冷暖放在心上,时刻牵挂着每一位游子的发展。他诚挚邀请广大海外侨胞常回梅州走走看看,亲身感受家乡在产业发展、城乡面貌、文化传承等方面日新月异的变化,也期待侨胞们能为家乡建设多提宝贵建议。

张芳霞会长对梅州市侨联的热情接待和真挚关怀致以衷心感谢。她表示,此次来访深切感受到了“娘家”的温暖,将把这份情谊传递给更多海外侨胞,积极搭建海外与梅州交流合作的桥梁,助力家乡发展。

夜游梅江河:故土情浓映夜色,共话未来寄初心

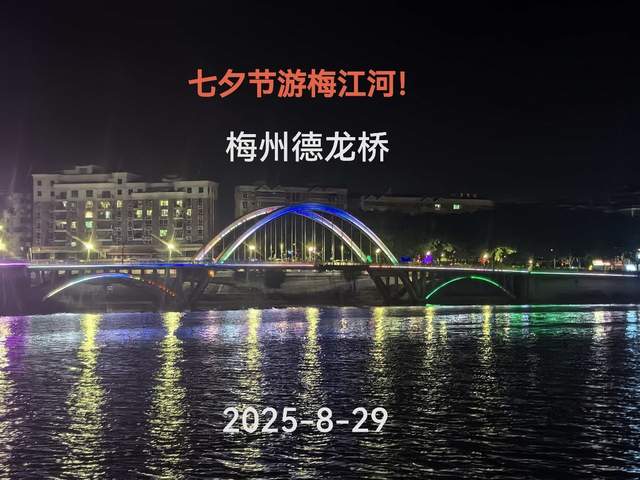

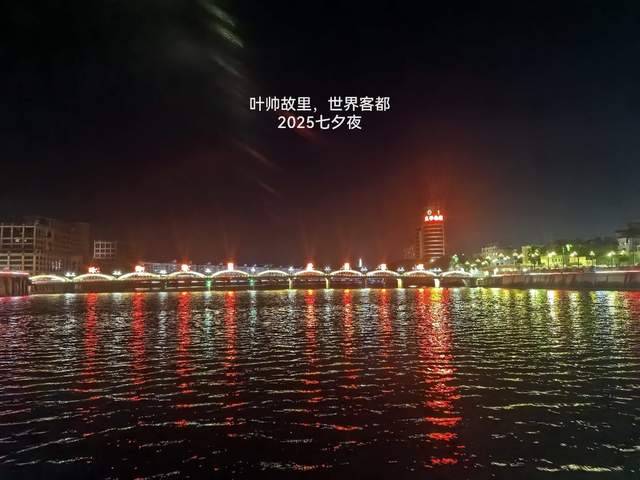

七夕之夜,月色皎洁,梅江波光粼粼。我有幸陪同东帝汶中华总商会张芳霞会长一行——这支由东帝汶、澳大利亚侨胞组成的寻根队伍,登上豪华画舫,开启夜游梅江之旅。

游船缓缓前行,梅江桥、嘉应大桥等七座大桥次第映入眼帘,灯光璀璨的桥身如七彩长虹卧于江面,与碧绿江水相映成趣,将“绿中城、城中水”的梅州景致勾勒得愈发唯美。行至剑英纪念大桥下,船与桥遥遥相望,桥上灯火明亮如昼。这座1996年为纪念叶剑英元帅百岁诞辰而建的桥梁,不仅是交通枢纽,更承载着对革命先辈的深切缅怀,其蕴含的爱国情怀与奋斗精神,如灯光般照亮后人前行之路。更令人动容的是德龙大桥的故事。它由熊德龙先生捐资修建,这位非华裔血统人士,自幼由印尼梅州籍熊如淡、黄凤娇夫妇抚育长大,始终以“梅州人”自居。这份跨越国籍与血缘的感恩之心,让大桥成为亲情与故土情怀的象征,默默见证着海外游子对家乡的深情眷恋和感恩。

甲板上,我与在国外出生的侨胞后辈畅谈。他们虽在异国出生和成长,却对祖国发展了如指掌,从便捷的移动支付到领先的高铁技术,言语间满是自豪。尽管成长环境各异,但众人对祖国未来的憧憬高度一致,不少人直言,希望未来能回到祖国,为家乡建设贡献力量。此次夜游,不仅赏尽梅江夜色之美,更读懂了华侨游子的故土深情,也让我对祖国的凝聚力与未来发展满怀信心。

梅县区大坪镇黄泥塘村祭祖:循礼敬祖承文脉,血脉情深代代传

2025年8月30日,张芳霞会长带领家族47人,前往梅县区大坪镇黄泥塘村,依循客家传统礼制举行祭祖仪式。众人手持香烛,恭敬献上祭品,焚香叩拜,袅袅青烟中,每一个动作都饱含对先祖的追思与敬意。仪式过后,本地亲属围坐一堂,缓缓讲述家族世代相传的历史,以及先辈们漂洋过海、艰苦奋斗的往事。那些带着乡土温度的故事,让年轻后辈真切触摸到家族的根脉,更深刻领会到客家文化中“慎终追远、敬祖睦宗”的精神内核。这趟祭祖之行,不仅是一次文化传承的实践,更在年轻一代心中种下了铭记根源、延续客家精神的种子。

参访程风中学:寻根母校忆先辈,取经聚力助复校

同日下午,张芳霞会长携家族一行,怀着寻根敬祖的热忱,走进父亲曾就读的程风中学。

踏入校园,一段跨越时空的记忆与联结悄然开启,更为东帝汶中华学校复校筹备之路,点亮了借鉴的明灯。

参访中,彭德彰副校长为一行人细致讲述学校的建校历程与校名渊源。“程水之源,孕育民风”,短短八字不仅道尽校名深意,更勾勒出学校承载的深厚人文底蕴,以及凝结其中的当地乡亲真挚情感。行至校园的建校芳名碑前,张芳霞会长与家人们驻足凝视,逐字辨认碑上家族长辈的名字。碑上密密麻麻的捐款名单,皆为早期赴台乡亲;数额标注的台币、澳币,不仅是数字记录,更凝结着海外游子对故土教育的深情牵挂。这份跨越海峡的桑梓情怀,让众人深受触动——教育传承从来离不开每一份赤子之心的托举。

张芳霞会长动情地说,父亲一生极为看重子女教育,此次踏足父亲的母校,站在这片承载着父辈青春与梦想的土地上,亲身感受绵长古朴的文脉,终于圆了多年心愿,而这份侨胞对教育的热忱,亦是为东帝汶中华学校复校最需汇聚的力量。

此外,程风中学的办学底蕴与细节,也为东帝汶中华学校复校筹备提供了鲜活参考。从课堂教学的有序开展,到校园文化的潜移默化,再到校友力量的持续反哺,每一处都彰显着“教育为根、侨心为魂”的理念。张芳霞会长不时驻足交流,详细询问学校的办学模式、师资培育与特色建设,将可借鉴的经验一一记下。

此次参访,既是一次寻根之旅,更是一场“取经”之行。程风中学凝聚侨力、深耕教育的实践,为东帝汶中华学校复校注入了信心与思路。张芳霞会长表示,将把这份来自故土的教育智慧与侨胞情怀带回东帝汶,汇聚更多力量,让中华文脉在异国他乡重焕生机,让中华学校成为传承文化、培育英才的新家园。

中国客家博物馆:溯源文脉探根脉,借鉴经验谋教学

在中国客家博物馆,访问团成员们通过讲解员的生动介绍、丰富的文物展品及精致的场景复原,开启了一场深入的客家文化溯源之旅。从展示客家民系起源的图文资料,到呈现迁徙历程的场景再现,再到客家土楼、杠屋等多样民居的模型陈列,每一处都让大家惊叹于客家文化的博大精深。张芳霞会长特别关注博物馆“以实物讲历史、以场景传文化”的方式,她认为这对东帝汶中华学校复校极具借鉴意义——未来可通过打造小型文化展区、开展沉浸式文化课堂,让海外学子直观感受中华与客家文化,有效解决海外文化教学“抽象化”的难题。

雁南飞茶田:追忆童年承记忆,挖掘灵感育新人

寻根访问团来到雁南飞茶田景区,这里对张芳霞会长有着特殊意义——它是母亲童年记忆的载体,更藏着文化传承与教育结合的启示。漫步于绿意盎然的茶田间,清新茶香萦绕四周,听着与这片土地相关的童年往事,成员们既感受到客家地区“以茶为媒”的生活智慧与文化底蕴,也从中获得启发:东帝汶中华学校复校后,可将中华传统文化(如茶文化、乡土文化)融入校园活动,让海外年轻一代在具象的文化场景中感知根脉,为复校后的文化育人提供了鲜活思路。

嘉应学院客家文化研究院:深耕学术明方向,搭建框架传文化

在嘉应学院客家文化研究院,访问团与研究人员深入交流客家文化研究成果,翻阅学术著作与民俗调研资料。研究院“系统梳理文化脉络、科学设计传承方案”的做法,为东帝汶中华学校复校提供了关键参考。

张芳霞会长表示,东帝汶中华学校复校后需借鉴研究院的学术思路,明确中华传统文化的教学内容与传承重点,制定清晰的文化教育计划,避免文化传承“碎片化”,让海外学子既能知晓文化表象,更能理解文化内核,为复校后的文化教学搭建坚实框架。

晤侨谈往:听侨胞心声悟根路,探群体特质明担当

在与东帝汶、澳大利亚华侨的近距离交流中,几位久居东帝汶、曾在台湾读书,以及曾久居台湾、现定居澳大利亚的侨胞,以其独特的人生轨迹与深刻观察,为我们打开了理解华侨华人群体的一扇窗。这场相谈甚欢的对话,既满含生活的烟火气,更沉淀着跨越地域与岁月的思考,让交流收获远超预期。

谈及对当下中国发展的观察,侨胞们的话语里满是认同与自豪。他们坦言,早年通过台湾地区的信息渠道了解大陆时,认知多有局限;而近年来频繁往返中澳,亲眼见证大陆城市日新月异的变化后,才真正触摸到中国“发展的速度”——从纵横交错的高铁网络,到生机勃勃的乡村振兴实践,再到不断突破的科技创新成果,这些实实在在的成就,让他们在海外与人谈及故土时,多了一份难掩的底气与自信。“现在海外华人社区里,讨论中国发展的声音越来越多,大家都好奇这片土地如何创造奇迹。”一句感慨,道出了众多海外侨胞对祖国发展的深切关注。

聊起海外生活经历,侨胞们的讲述更添几分细腻与真切。初到澳大利亚时,语言障碍与文化差异曾让他们倍感艰难,是当地华人社团的暖心帮扶、中华文化的浸润滋养,让他们一步步站稳脚跟。如今,即便经营生意繁忙,他们仍坚持参与华人社区文化活动:逢年过节组织侨胞包饺子、过春节,教子女说中文、识汉字,努力守住文化的根脉。“在海外,离得越远,越怕丢了根。”他们坦言,这份坚守既是为了让下一代记住“从哪里来”,也是为了在多元文化环境中保留华人的身份认同。只是,即便在异国生活多年,仍难免遭遇当地社会的隐性隔阂,那种难以完全融入的疏离感,时常让人心里不是滋味;更别提外界对中国政府的无端抹黑,直到这次回国亲眼所见,才彻底戳破不实言论,更懂故土发展的不易与珍贵。

这次回乡探亲,原本列了参观叶剑英纪念馆的行程,最后没去成,倒像极了他们在澳洲的周末日常。经过长途颠簸和满满的行程,有人往沙发上一坐就笑:“嗨,都是自家人,还按啥计划?不如凑桌麻将,就当延续周末的老规矩。”这话一落,没人反对——在澳洲,他们就是靠这样的牌局,聊透了孩子在当地学校受没受委屈,也商量过杂货店该进哪些国货。

那天牌桌上,有人说“国内现在网购太方便,给爸妈寄东西比以前省事多了”,有人叹“澳洲这边华人找工作,还是得靠亲戚朋友搭线”,从国内的生活变化聊到澳洲的生存不易,等想起参观的事,早过了时间。后来聊起对叶剑英的印象,他们也没绕弯子。有人直言:“在澳洲哪能知道这些?当地新闻要么说中国这不好那不好,要么就报点华人社区的琐事,谁会讲这些历史人物?我只知道是大人物,但具体做了啥,真不清楚。”还有人补了句:“不是不尊重,是咱在这边过日子,眼睛都盯着房租、生意,哪有心思去了解这些?再说,这边媒体总把中国的人和事往偏了说,时间长了,也没劲头去查真相。”

这场对话,看似是个人故事的分享,实则折射出广大华侨华人的共同心路:他们是中国发展的“见证者”,更是默默关注的“牵挂者”;是海外生活的“打拼者”,更是中华文化的“守护者”。他们的观察与感受,如同一条条坚韧的纽带,一头连着故土的变迁,一头系着海外的牵挂,也让我们更清晰地看见,华侨华人在中外交流中架起的桥梁、在文化传承中扛起的责任,以及那份深埋心底、从未褪色的家国情怀。

撰稿人:东帝汶中华总商会顾问林福

2025-9-2