—— 雅万高铁正式开通两周年之际关于中国标准在印尼“走过来”“带起来”的故事

当地时间9月23日上午9时23分,G1016列车从印尼万隆市附近帕达拉朗高铁站启动,一路风驰电掣,9时52分稳稳停靠进雅加达哈利姆高铁站,109公里只用了29分钟。如果不是列车内显示屏上滚动着印尼语、窗外满是异域色彩的风光建筑,又快又稳又舒适的乘坐体验,让人觉得这就是一次国内的高铁旅行。

而前一天,记者一行从雅加达机场乘车沿高速公路前往万隆理工学院,走了3个半小时。司机说,雅加达万隆高速公路长期拥堵,单程走下来都要3个多小时。

为乘客把时间成倍省下来的,就是著名的雅万高铁。这条印尼乃至东南亚首条高速铁路,不仅是连接雅加达与万隆的交通动脉,更是印尼现代化建设的“国家名片”,是中印尼友好合作的金字招牌,也是“一带一路”倡议下的标志性工程。开通一年多,乘客已突破1000万人次。在即将迎来运营两周年之际,记者参加中国市场监管服务“一带一路”建设合作宣传团组体验雅万高铁,听它以铿锵有力的轨音,讲述一段关于标准、信任与共同发展的东方故事。

高速铁路建起来

2023年10月17日,雅万高铁正式开通,一列动车如银龙出海,划破爪哇岛湿热的风,将雅加达与万隆正式纳入“一小时经济圈”。

然而,将蓝图铺展为现实,中印尼两国建设者整整鏖战了6年。

“这是世界上第一条在热带火山灰沉积岩土地区建设的时速350公里高速铁路。”雅万高铁承包商联合体项目指挥长李永潇如是说。

地震频发、9度高地震烈度区、人口密集、土地私有化导致征地极端困难……一系列“世界级难题”如重重关山,横亘在前,再加上新冠疫情的冲击,雅万高铁的建设,堪称“极限挑战”。

如何破局,让这条承载着两国领导人和人民深切期许的“丝路彩虹”建成用好?答案藏在一个“合”字之中。

雅万高铁项目采用企业对企业(B2B)合作模式,由中国铁路国际有限公司牵头组建的北京雅万高速铁路有限公司、印尼铁路公司共同出资成立印尼中国高速铁路有限公司(KCIC),负责项目的投融资、建设与运营。雅万高铁工程的建设则采取承包商联合体方式,7家中印尼单位组成总承包商联合体,联合体授权成立联合体管理委员会,负责工程建设的组织、协调和管理。

合作,凝聚出无穷力量。

中方科研团队联合印尼地质专家量身定制出适配高烈度震区的“雅万梁”,配套研发双曲面减隔震支座,可抵御8级地震冲击。面对雅加达市内的1号隧道,团队创新采用“盾构+明挖”组合工艺,被印尼公共工程与住房部誉为“开创了东南亚城市复杂地质隧道施工的新范式”。

四年磨一剑,丝路绽彩虹。从2018年6月全面动工,到2022年全线贯通,中印尼建设者并肩闯关,终将不可能变为现实。

中国标准走过来

一条高铁的飞驰,背后是一整套精密的标准体系在支撑。而在雅万高铁建设之初,印尼尚无高铁标准体系,既有的普速铁路标准与中国高铁差异明显,标准对接成为最大难关。在两国政府的高度共识下,两国相关部门之间有着高度互信,雅万高铁凭借中国高铁全系统、全要素、全产业链“出海”的“三全出海”模式确保了高铁建设高效安全运营。

中国高铁技术标准体系主要由工程建设标准、运营维护标准、产品标准组成,涵盖勘察、设计、施工、验收、装备制造及运营管理等。按照中印尼两国政府和企业间框架合作协议,雅万高铁采用中国高速铁路技术标准:在设计、建设、设备制造等各个环节,核心采用了中国为主的技术标准体系。关键的设备、材料、设计规范都参照或直接采用了中国的国家标准、铁路行业标准以及相关的技术规范。

与此同时,中印尼联合成立标准协调工作组,开展了长达一年的技术交流。中方用扎实的数据与案例,论证中国标准的科学性与适配性。项目组充分考虑印尼当地的自然条件、法规要求和项目特点,开展中国高铁标准适应性研究。通过诸如开展“中国高铁技术运用于印尼高铁专项研究”“中国铁路走出去标准适应研究—印尼铁路项目”等课题研究,形成独具特色的“雅万高铁方案”。

印尼标准带起来

印尼高铁司机学员阿里在完成中国高铁理论与实操培训后高兴地说:“中国高铁的技术领先,而且中方愿意把核心技术和标准教给我们,这很了不起。”

阿里的感受,正是雅万高铁“标准故事”的深层内核——从“授人以鱼”到“授人以渔”。

印尼中国高速铁路有限公司工程董事张明告诉记者,中方团队在项目初期就提出“协助印尼建立高铁标准”的合作构想,组建由中印尼专家组成的标准编制工作组,明确“以中国标准为参考、结合印尼实际、兼顾未来发展”的编制原则,系统推进本土标准体系建设。

2022年,印尼首部高铁标准条例《高速铁路(PM7—2022)》颁布,包含基础设施、动车组、运输组织、安全标准与人力资源认证五大内容,标志着进行适应性调整后的中国高铁标准正式被印尼纳入国家法规体系。与此同时,双方合作编制了“1+24+643”三层运维规章体系,其中的“1”即《雅万高铁技术管理规程》成为印尼高铁领域的首部系统性规章。

为推动标准落地普及,《中印尼铁路词典》被编制出版,中方开展“订单式师带徒”培训,累计培养近600名通过印尼交通部认证的本土员工,其中150人获得高级技师资格,KCIC运营团队中印尼员工占比达97%,成为高铁运维的绝对主力。

2023年,印尼方依据相关标准,独立完成对雅万高铁动车组的首次年度检修验收,标志着印尼已具备独立开展动车组检测的能力。

从“标准空白”到“体系完善”,从“技术依赖”到“自主可控”,雅万高铁项目协助印尼构建起一套既符合国际惯例、又适配本土需求的高铁标准“印尼方案”,这套方案已成为东南亚高铁建设的重要参考,为“一带一路”倡议下的标准互联互通,提供了可复制、可推广的范例。

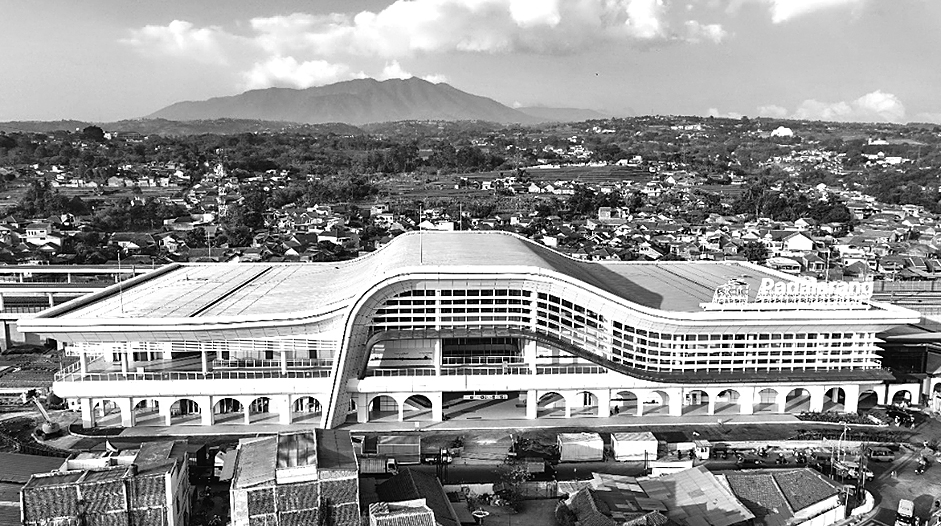

帕达拉朗站造型融入印尼元素设计。 印尼中国高速铁路有限公司提供

质量基础设施合作热起来

雅万高铁的成功,让中国标准与印尼需求的融合从“项目”延伸至“产业”,成为两国标准合作的“活样本”。

9月23日下午,中国市场监管服务“一带一路”建设合作宣传团组到印度尼西亚国家标准局访问时,得知广东省市场监管局也与他们有着密切联系。印度尼西亚国家标准局局长克里斯蒂安托·维迪瓦诺(Kristianto Widiwarno)告诉记者,他去年刚刚访问了中国深圳,印象非常深刻。他对宣传团组团长、市场监管总局新闻宣传司司长王秋苹关于中国市场监管政策的介绍高度关注,对与中国合格评定中心的深化合作充满期待,赞成建立信息共享机制、深化合格评定合作、推动标准衔接互认的3点倡议。

今年6月9日,中国质量认证中心与印度尼西亚国家标准局签署合作协议。中国电研威凯公司日前也与印度尼西亚国家标准局、印尼认证机构等签署合作协议,围绕智能电器、医疗器械、智能汽车装备等新兴领域,推动标准互认与联合研发。

此外,由中国计量科学研究院牵头的“中印尼电动汽车充电装置监管技术及互认机制研究”也已启动。该项目致力于解决传统监管痛点,推动建立双边互认机制,助力区域产业高质量协同发展。

制度层面上长效合作机制也建立起来。面向东盟的标准化合作论坛(原中国—东盟标准化合作论坛)作为中国—东盟博览会框架下系列高层论坛之一,已成功举办3届,印尼等东盟成员国在论坛上与中国深度研讨标准合作问题。

在回答记者关于如何推进中印尼加强标准合作的问题时,克里斯蒂安托·维迪瓦诺局长表示,希望能利用本次机会共同探讨双方在技术规则对接互认、标准共同制定等方面的合作机会,期待通过双边合作开展有利于中国印尼发展的活动,其中包括在国际标准协调行动方面加强合作。

雅万高铁,不仅是一条穿行在火山与雨林之间的钢铁通途,更是一条中印尼携手铺就的“标准合作之路”。

从火山灰土地上的攻坚克难,到中国标准的落地生根,再到印尼本土标准的开花结果,雅万高铁的每一步跨越,都在诠释“共商共建共享”的“一带一路”精神。

而那支撑列车飞驰的“隐形铁轨”,正是标准的力量、信任的纽带、共同发展的愿景。正如哈利姆车站站长阿德(Ade Iskandar)送别宣传团组时所期待的,“希望你们再来印尼时,能体验印尼更多的高铁”!

□ 刘倩男 本报记者 李本军

(中国质量报刊社何可、李颖对此文亦有贡献)