最新调查显示,新加坡人普遍认同多元文化是国家身份认同(National Identity)的核心要素,但对外来人口和新移民的态度存在分歧——一方面欢迎愿意融入本地社会的人,另一方面对无法适应的人则抱有戒心。

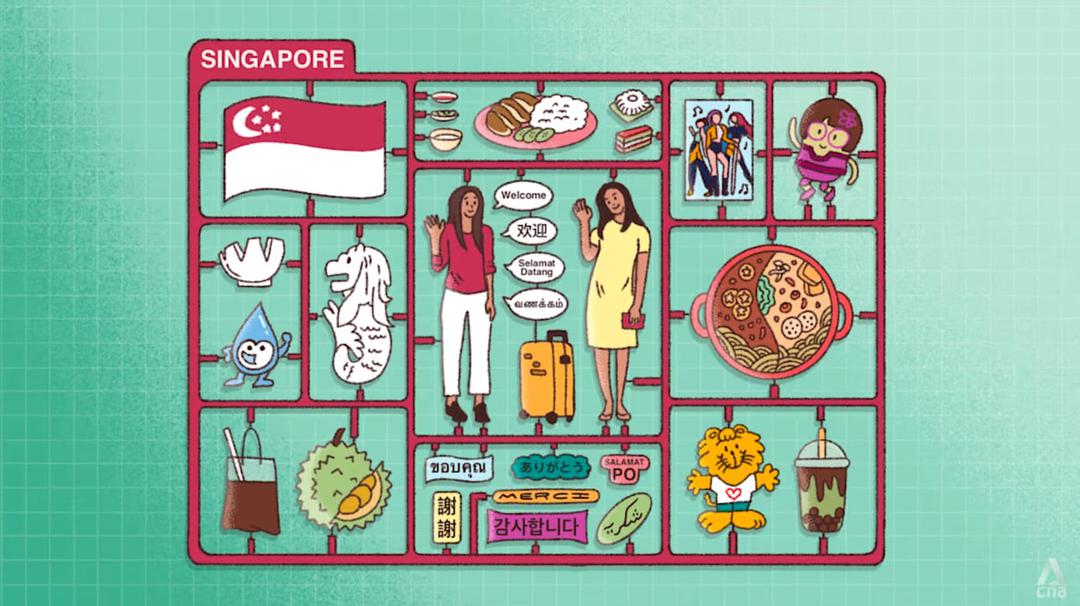

配合建国60周年,新加坡政策研究所(IPS)与新传媒英文新闻网CNA联合开展调查,结果显示,国人把国家认同与新加坡式英语(Singlish)、多元文化主义、鱼尾狮、小贩美食等象征紧密联系。

近一半(46.8%)的新加坡公民与永久居民认为,过去十年来他们的国家认同感有所增强;相比之下,仅有29%的人认为国家认同感有所减弱。与此同时,41.7%受访者认为外国人的存在对国家认同带来负面影响,约40.2%受访者对新移民也持同样看法。

新加坡国立大学政治学讲师陈天恩博士指出,这种矛盾部分源于部分国人将“多元文化”限定在CMIO模式(华族、马来族、印族及其他欧亚混血族裔)内。不在此模式的居民,或不接受新加坡式英语、小贩美食等文化符号的人,可能被视为挑战社会结构的外来者。经济焦虑也助长了把外国人视为威胁的观点。

IPS研究员张家绮博士表示,当生活、就业和社会流动受限,同时看到移民涌入时,人们容易把责任归咎于新来者,认为他们在争夺有限资源。

专家认为,增强国家认同同时要兼顾包容。新加坡管理大学助理教授Nathan Peng指出,新加坡身份认同感增强符合预期,因为不到50年前许多人仍视自己为暂居者,建国过程中身份认同逐渐巩固。IPS副首席研究员陈恩赐博士警告,国家认同若运用不当可能演变为排外民族主义。爱国主义体现归属感与自豪感,具有包容性,而民族主义则可能带有排斥意识。迄今为止,新加坡的国家认同仍保持在爱国主义范畴内。

多名受访国人表示,他们并不反对外国人定居,但当外来人口言行不符合本地规范(如地铁大声说话、插队或坐地上)时,会影响国家认同感。同时,一些受访者认为,新移民应主动融入本地社会,而非只与“自己人”来往;此外,部分餐馆不提供英文菜单、咖啡店和小贩中心的麻辣摊位增多现象,也让一些本地居民感到陌生。调查显示,14.8%受访者认为价值观差异改变国家认同,10.7%归因于全球化,9.4%认为代际差异是主要因素。

多名永久居民和新移民认可本地人对“愿意融入”的外来者友善。英国整骨疗法医师马丁·约翰(Martin John)自2003年移居新加坡,他表示:“外籍人士容易自成圈子,但新加坡欢迎愿意融入的人。”2011年来的新西兰人丹野·詹姆斯(Dayyan James)认为,本地人对外国人的反感多源于少数人不尊重当地文化。现实中排外现象极少,国人普遍友善,“身在新加坡,就该遵守规则,不炫富,也不要固守圈子”。

调查显示,27.2%受访者认为新移民对国家身份认同有一定负面影响,6.5%认为有负面影响,6.2%认为影响严重。IPS研究员马修博士指出,这显示社会对新移民存在负面情绪,应及时采取措施避免恶化,尤其在新加坡这样的小型开放经济体。

专家提出多种方法促进认同与包容。陈恩赐表示,应确保本地人和移民都有足够住房、设施、空间与就业机会,避免资源争夺引发排外情绪。Nathan Peng指出,国人应认识到自己也从外来人口贡献中受益。陈天恩强调,社会应承认并尊重个人多重身份,被接纳与保护的文化让个体感到被重视,从而增强忠诚感。她补充,这同样适用于新移民:国人希望他们适应本地,但不应要求抹去原有文化。第一代移民即便入籍,仍可能对出生国保有情感,这并不削弱他们的“新加坡人身份”。