乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务,是中国式现代化建设的重要内容。习近平总书记指出,要扎实推进乡村建设,建设宜居宜业和美乡村。“十四五”期间,各地深入学习运用“千万工程”经验,因地制宜开展乡村建设,农村面貌焕然一新,农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

五年前的今天(11月23日),贵州宣布最后9个深度贫困县退出贫困县序列,至此,全国832个贫困县全部实现脱贫摘帽。

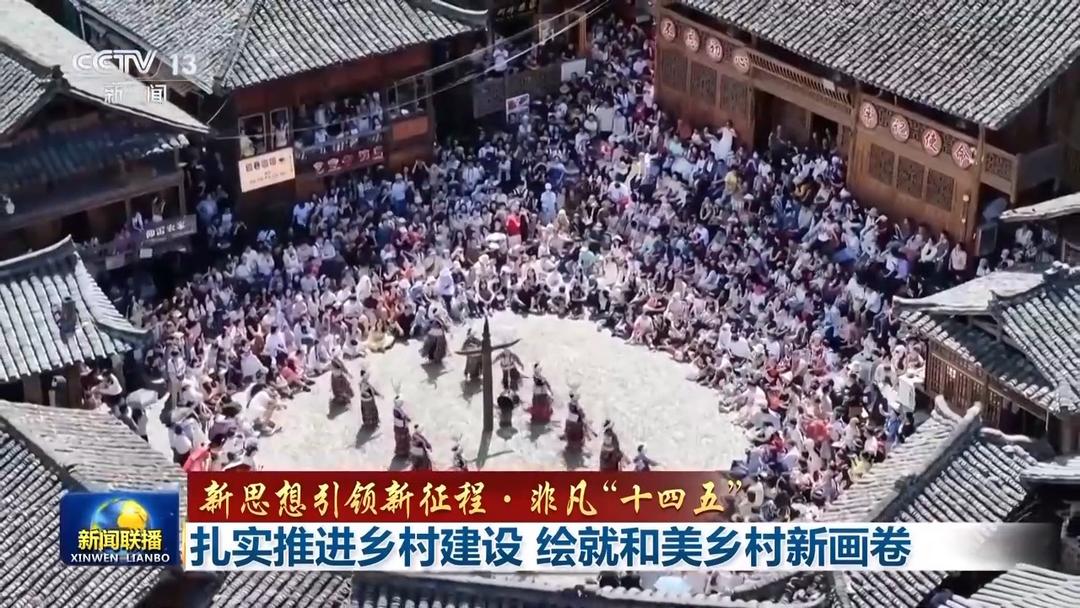

如今贵州处处涌动着乡村振兴的活力。山野间,金黄的刺梨、翠绿的茶山、晶莹的蓝莓,已成为农民增收特色产业;城乡间,“村超”“村BA”激情破圈,从地方赛事跃升为全民关注的文化现象。五年来,贵州农村人居环境持续提升,乡村实现了从“脏乱差”到“洁净美”的深刻转变。

贵州省威宁彝族回族苗族自治县草海镇村民 吴广荣:房前屋后的卫生是越来越干净的,在我们草海有十来万只鸟来越冬,你看我现在都买了相机了,随时可以拍鸟,生活水平是越来越高了。

贵州大地上的焕新蝶变,正是“十四五”时期我国乡村巨变的生动缩影。

习近平总书记高度重视乡村建设,多次深入乡村考察调研,从乡村建设的目标要求到实施路径,习近平总书记都提出了明确要求。

关于乡村建设的出发点,习近平总书记强调,乡村建设是为农民而建,要健全自下而上、农民参与的实施机制,多听群众意见,照顾农民感受。关于乡村建设的重点任务,习近平总书记指出,聚焦群众反映强烈、能抓得住、抓几年就能见到成效的几件事,集中资源,加快突破,形成标志性成果。

农业农村部乡村建设促进司司长 严东权:习近平总书记关于乡村建设的一系列重要指示,蕴含着科学的思想方法和工作方法,为我们推进乡村建设工作提供了根本遵循和行动指南。“十四五”期间,我们建立健全乡村建设工作机制,加强任务清单和项目库管理,乡村建设行动取得了重大进展和显著成效,宜居宜业和美乡村建设实现良好开局。

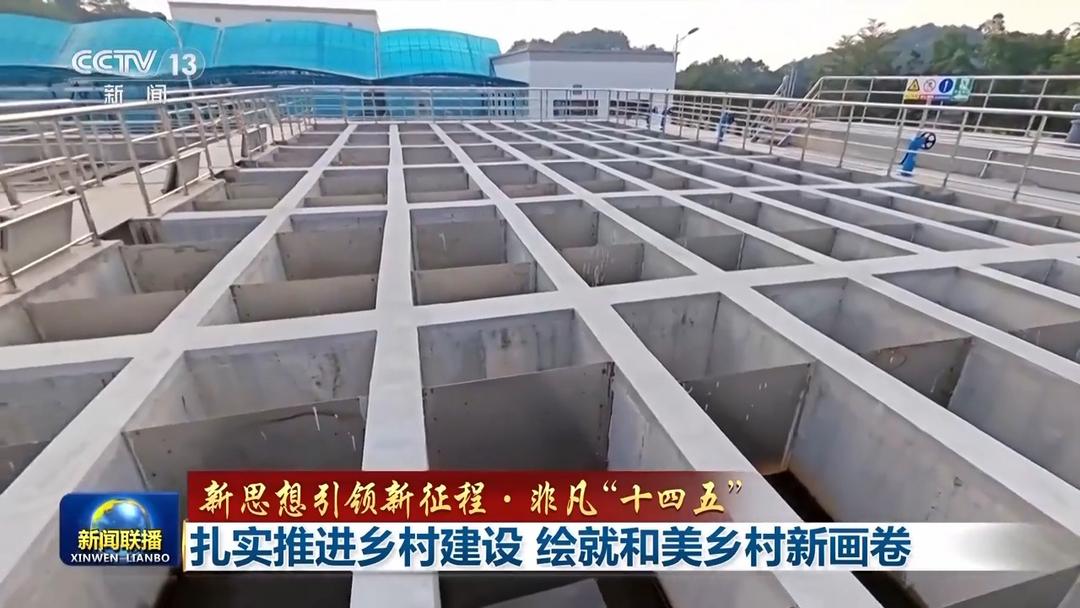

五年来,农村基础设施实现全面升级。一条条农村公路纵横延伸,总里程突破464万公里,通组路、入户路如毛细血管般疏通乡村发展脉络,为乡村振兴注入源源不断的活力。农村自来水普及率提升至94%,预计到“十四五”末将达到96%;规模化供水工程覆盖农村人口比例已达65%,较“十三五”末增长15个百分点,农民群众用水更加方便、更有保障。

农村人居环境显著提升。截至2024年底,全国农村卫生厕所普及率达到76%左右。生活污水治理稳步推进,治理率达到45%以上。

公共服务体系持续健全。全国2895个区县实现义务教育基本均衡,超过95%的设村卫生室行政村中至少有一家纳入基本医保定点,群众看病更便捷。全国农村敬老院共1.6万个,农村互助养老服务设施约14.5万个,养老网络越织越密。

如今,各地以创新的思路、务实的举措推动文明乡风建设,不断丰富农民精神生活,让乡村不仅美在环境,更美在内涵。

“十五五”规划建议对“因地制宜完善乡村建设实施机制”作出具体部署,提出“分类有序、片区化推进乡村振兴”。眼下,各地正在围绕乡村建设行动重点任务持续发力,加快建设宜居宜业和美乡村。

广西从农民群众反映强烈的急难愁盼问题入手,建立乡村建设项目库和任务清单;安徽以“一片区一主题”为抓手,统筹推进道路、供水、污水、绿化等项目集中连片建设;山东积极有序推进片区化建设,通过规划、组织、资源、产业、设施、服务、治理“七个连片”,推动村庄从“单兵作战”转向“集团推进”。

面向“十五五”,我国将紧紧围绕“农村基本具备现代生活条件”这一目标,统筹建立常态化防止返贫致贫机制,扎实推进乡村全面振兴,全面提升乡村建设质量效益,努力绘就宜居宜业和美乡村崭新画卷。

(总台央视记者 王琰 岳群 梁丽娟 王凯博 田琪永)

央视网