作者:绮蝶

长期以来,东盟致力于维护东盟中心地位,推动积极不结盟政策。面对中美日趋激烈的竞争态势,东盟国家始终维持大国平衡战略,谨慎地采取“对冲”外交,在中美两国之间寻求微妙平衡。然而,新加坡国立大学李光耀公共政策学院教授Yuen Foong Khong与新加坡南洋理工大学人文、艺术与社会科学院院长Joseph Chinyong Liow 24日在《外交事务》网站撰文指出,尽管东南亚国家公开宣称保持中立立场,但其政策实践却呈现出明显的战略偏移。过去30年来,东南亚多国已经明显地从美国转向中国。

文章认为,与其他大多数地区相比,东南亚更深地卷入了中美地缘博弈之中。亚洲其他大部分主要国家的立场已经基本明朗:澳大利亚、日本和韩国都坚定地站在美国一方;印度正与美国靠拢,巴基斯坦则与中国更加亲近;中亚各国与中国的联系日益紧密。但拥有近7亿人口的东南亚大部分地区仍处于“未被争夺”的状态。因此,中美两国谁能成功说服东南亚国家更加紧密地靠向自己,就更有可能“在亚洲实现战略目标”。

东南亚国家多年来始终拒绝“选边站队”,实际上是在表达对冷战结束后全球秩序的偏好,即一个经济联系日益紧密、地缘对抗逐渐淡化的世界。但自2008年金融危机以来,这种全球秩序开始瓦解。并且,相较于冷战时期的美苏对峙,如今的中美博弈因中国强大的经济实力,以及多个潜在冲突点,显得更为激烈与复杂。随着中美在亚洲的竞争日益加剧,东南亚国家难以再置身事外,“选边站”压力越来越大。

文章认为,在特朗普政府主导下,美国试图通过强化与东南亚的经济与商业关系,抵消其在亚洲提供安全保障所承担的成本。实际上,东南亚国家并非没有做出选择,其正在转向中国。

量化指标

为分析东盟国家的外交倾向,作者考察了其与中美过去三十年来在五个领域的互动关系:政治—外交、军事—安全、经济、软实力,以及政策表态。每个领域下设四项具体指标,共有20项指标。例如,在政治—外交领域,作者考察了联合国投票一致性、双边合作深度、高层官员互访频率以及多边机制成员身份。在经济领域,作者分析了进出口数据、商业联系以及外债水平等。将这些量化指标综合后,作者为每个国家赋予得分:0代表完全靠近中国,100代表完全靠近美国,45至55之间则被视为成功对冲,在中美之间保持平衡。作者将这个指数称为“选择倾向性指数”(The Anatomy of Choice Alignment Index)。

通过分析各国的得分,作者得出了两个重要发现。首先,当东南亚国家说“不想在中美之间做选择”时,并不意味着它们真的都处于中立状态。将过去30年的政策取向平均计算后,有四个国家——印尼(49分)、马来西亚(47分)、新加坡(48分)和泰国(45分)——可被视为成功的“对冲者”,努力维持中美之间的平衡。

而其他国家则明显更偏向某一方:菲律宾(60分)明显更倾向美国;缅甸(24分)、老挝(29分)、柬埔寨(38分)、越南(43分)和文莱(44分)则更接近中国。

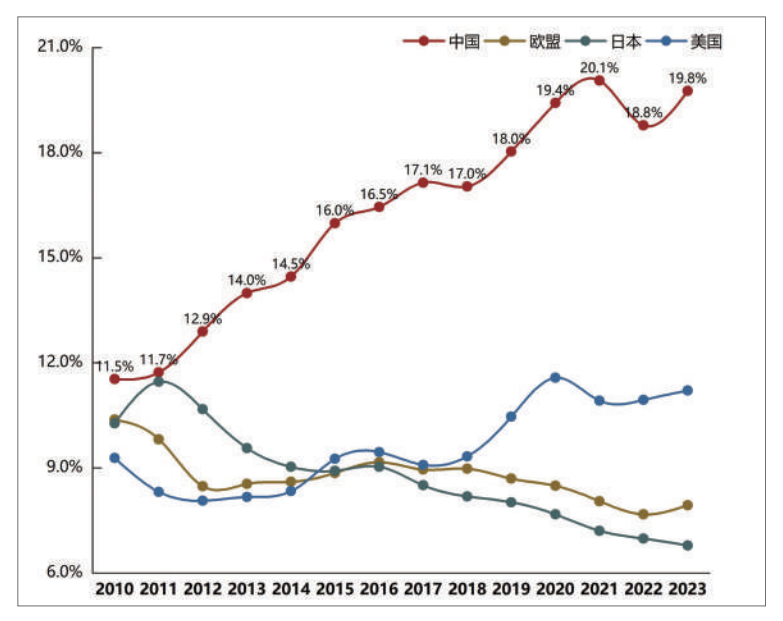

▲东盟与主要贸易伙伴货物贸易规模占比变化(%)

其次,如果将30年分为两个15年的阶段来看,东南亚地区的战略取向清晰地呈现出对中国更有利的趋势。例如,印尼在1995–2009年间的得分为56(略偏向美国),但到了2010–2024年,这一得分下降到43,转而略微偏向中国,总体变动幅度为13分;泰国在2009年以前是坚定的“对冲者”(49分),此后则明显向中国靠拢(41分)。

菲律宾虽然仍是美国的条约盟友,但也略微向中国靠近,从第一阶段的62分下降到第二阶段的58分;马来西亚(从49分到46分)和新加坡(从50分到45分)也有类似的轻微偏移,不过两国仍属于“对冲”国家;柬埔寨(42分到34分)、老挝(33分到25分)和缅甸(24分到23分)已经确定性地靠近中国。

唯一一个略微从中国转向美国的国家是越南,尽管变动幅度并不大(从41分上升到45分),但最新数据表明,越南正逐渐开始在中美之间进行战略对冲。

为何转向中国

文章认为,东南亚国家转向中国的总体趋势并非由单一因素驱动,而是多种力量共同作用的结果,包括国内政治因素、对经济机遇的把握、美国在该地区的影响力以及地理位置等。

国内政治因素方面,柬埔寨是一个典型例子;经济机遇层面,尽管在对东南亚的外国直接投资(FDI)方面,中国仍落后于美国,但它正借“一带一路”倡议迅速迎头赶上,并在多国推动重大基础设施项目。比如,曾在冷战时期倾向与美国合作的印度尼西亚,如今将对华关系视为经济发展机遇。2024年,印尼新任总统普拉博沃将首访国家选为中国。

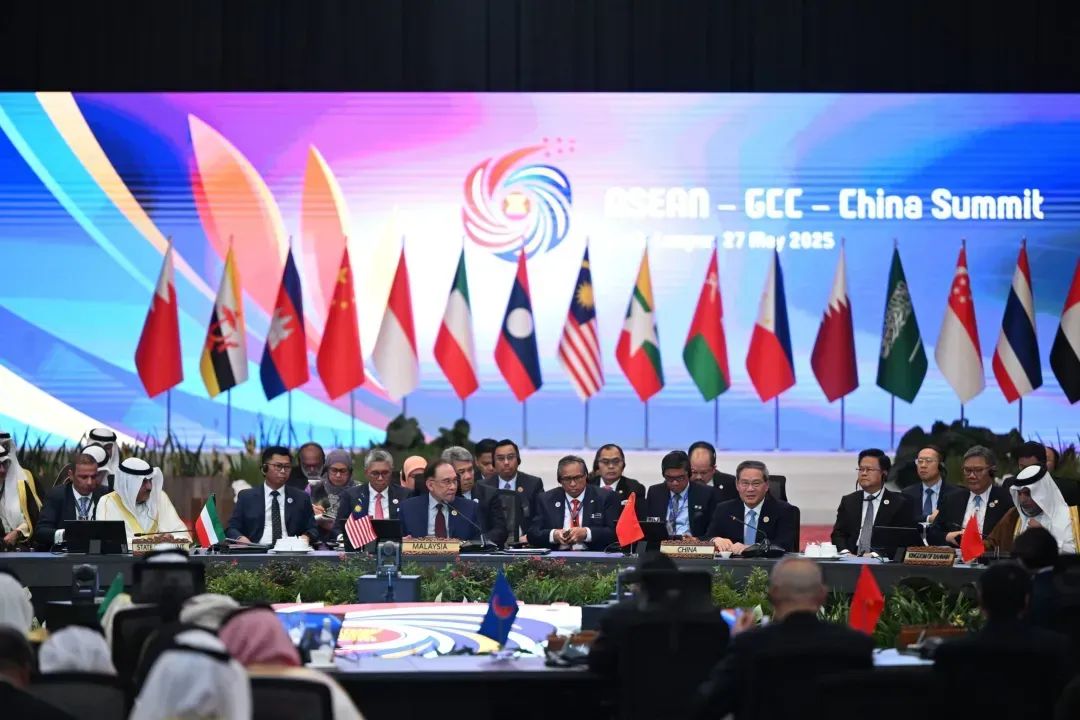

▲东盟—中国—海合会峰会5月27日在马来西亚吉隆坡举行。

另一边,美国与东南亚的经济关系日益冷淡。特朗普4月祭出的“对等关税”政策重创东南亚国家。这些国家不仅担心失去对美投资与市场准入,更担心美国会彻底放弃其在地区经济架构中长期扮演的领导角色,而这一空缺可能最终由中国填补。安全层面,东南亚国家对美国也存在担忧。文章提到,尽管美国国防部长赫格塞斯今年3月访问了菲律宾和日本,向东南亚国家释放出巩固盟友关系的信号,但整体缺乏新意。

如果美国真的在经济与军事层面削弱和东南亚的联系,东盟国家将不得不加深彼此之间的合作。但最终,东南亚国家将抵挡不住转向中国的诱惑。

地理因素方面,像老挝、缅甸、越南等与中国接壤的国家,更容易受到中国的“地缘引力”牵动。美国虽拥有众多海外军事基地,但与东南亚相距遥远,这使地区国家难以确定美国在可能发生冲突时的介入程度。

“站队”已经发生

文章指出,许多东南亚国家并未意识到,自己实际上已在无意间“选边站队”。它们精心调整且平衡自身的外交政策,从中美两国的资源中择优而取:一方面积极参与“一带一路”、亚投行(AIIB)、RCEP以及中国提出的全球发展倡议与全球安全倡议;另一方面也拥抱美国主导的经济计划,如被特朗普政府放弃的《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)和拜登政府提出的“印太经济框架”(IPEF),并广泛接受来自美国私营资本的投资。

然而,这种看似“中立灵活”的策略,可能会使东南亚国家在不经意间越过临界点,偏向其中一方。比如印尼看似在维持平衡,但事实上正在靠向中国。这种靠拢并非有意识、系统性的战略选择,而是因为在多个领域对中国倡议日积月累的接受,逐渐构建出一个更偏向中国的外交现实。

文章还认为,这种总体上朝中国倾斜的格局并非一成不变,东南亚各国的外交方向仍可能发生转变。例如,过去20多年,菲律宾在中美之间的剧烈摇摆表明,东南亚国家的外交战略并没有固化,而是高度受执政者意志的影响。

▲《2024东南亚国家态势调查报告》。

另外,中美在其他地区的外交政策也影响着东南亚国家的立场。印尼、马来西亚等穆斯林人口占多数的国家,因不满美国支持以色列在加沙的军事行动,与美方外交关系出现疏离,质疑美国所倡导的“基于规则的国际秩序”。一项由尤索夫伊萨东南亚研究所(ISEAS)于2024年进行的调查显示,有一半受访者表示支持东盟“选择中国而非美国”。

当然,文章也提到,美国在东南亚地区仍具有独特优势。即使中美的地区影响力出现逆转,东南亚国家仍不愿放弃对美国的期待。文章警示,美国过去半个世界在东南亚逐步积累的信任与善意是其相较于中国的重要优势。如果特朗普政府继续在东南亚推行强硬政策,可能反而会帮助到中国。