数据显示

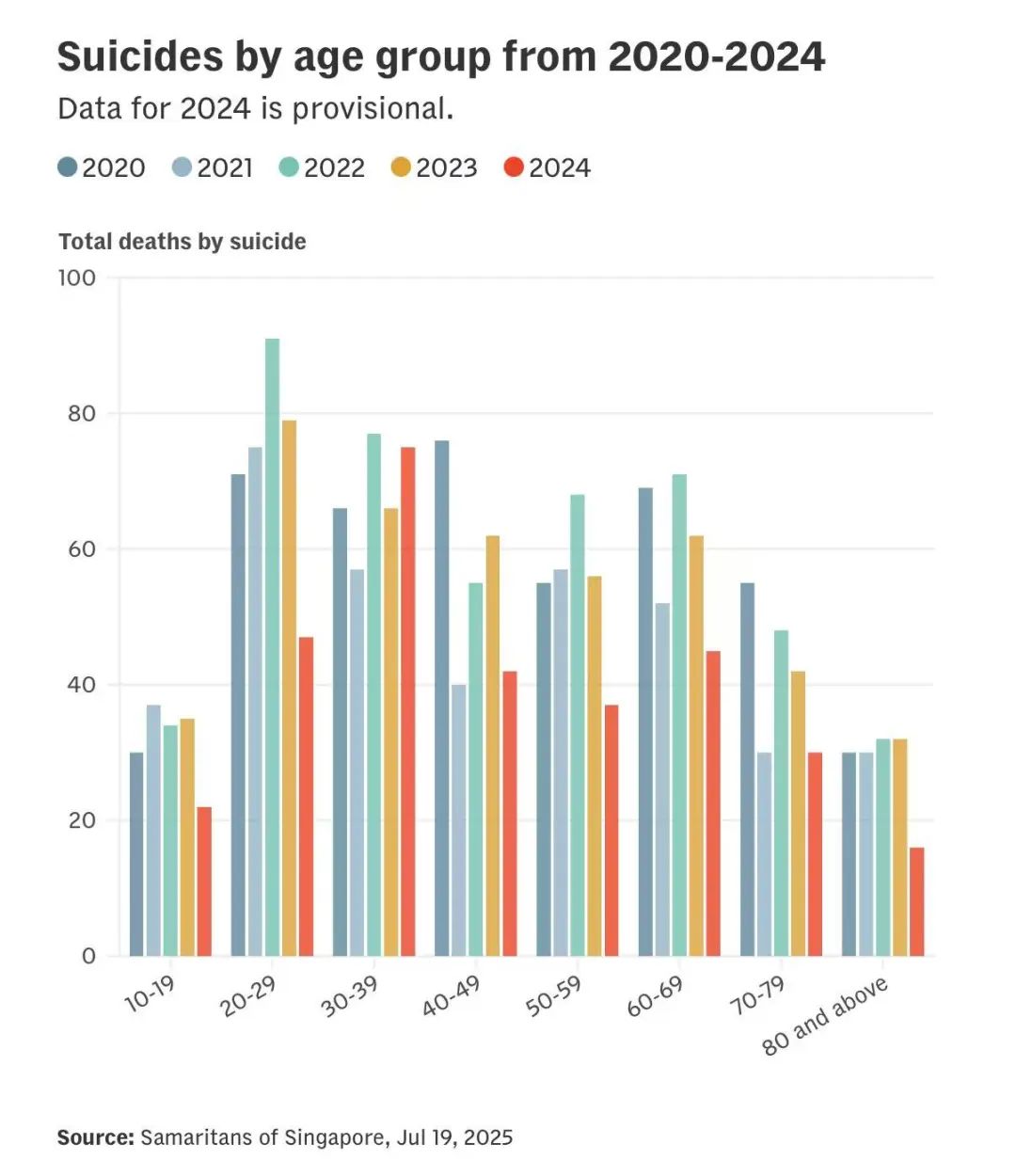

据2024年临时数据,新加坡30多岁群体自杀人数达75人,较2023年的66人显著上升,成为去年自杀人数最多的群体。

来源:CNA

新加坡援人协会(SOS)指出,该群体正面临家庭责任、工作稳定性及心理健康等多重复杂压力。

心理卫生学院(IMH)首席临床心理学家吕美莹博士强调,自杀并非单一因素导致,而是“生物、心理、社会和文化风险因素相互作用”的结果,即便无抑郁症,也可能因多重压力产生自杀倾向。

“三明治一代”承压显著

30多岁群体常被称为“三明治一代”,需同时承担发展事业、养育子女、赡养父母等责任,叠加房贷、家庭开销等经济负担,心理压力尤为突出。

康威医疗集团心理卫生诊所专家张伟耀医生分析,该群体易因“二十多岁的目标未实现”产生挫败感,社交媒体时代的攀比心理更会加剧“落后感”;此外,潜在慢性健康问题或心理健康隐患也可能雪上加霜。

根据初步数据,2024年有75名30多岁的人结束了生命。

来源:iStock

SOS高级经理詹美萍补充,此阶段人群常处于“人生十字路口”,面临职业选择、感情承诺、照料者角色适应等多重挑战,若独自承担,易导致情绪崩溃甚至产生自杀念头。

专家支招应对高压

针对该群体的心理压力,专家提出多项应对建议。

张伟耀医生强调,构建社会支持网络至关重要,如与亲友、宗教团体保持联系,同时需“优先照顾自身需求”,包括设定健康边界、保证休息、参与恢复精力的活动。

吕美莹博士指出,自我关怀并非“方便时才做的事”,需保持工作与生活平衡,通过家人、社区建立情感支持。同时,规律锻炼、健康睡眠、冥想等压力管理方式均有助于缓解焦虑。

詹美萍建议日常采取“微小却持续”的调节策略,如下班后散步、听音乐、写感恩日记等,“为情绪恢复创造空间,减轻精神负担”。

若发现亲友有自杀倾向,专家建议坦然向对方提问“你最近有想过自杀吗”,以此能创造安全沟通空间,消除对方的孤立感。

张伟耀医生澄清,此类提问不会“植入自杀念头”,反而能传递关心,为求助打开大门。他建议,需鼓励对方立即寻求专业帮助,必要时主动陪伴,并定期关心以提醒其“并非独自挣扎”。

需警惕的预警信号包括:谈论死亡或自杀、表达绝望感、疏远亲友、突然安排后事(如赠财物、写遗书),及社交媒体发布负面内容等。

吕美莹博士提醒,关注其在线行为(点赞、评论、发布内容)可捕捉潜在情绪困扰线索。

专家特别指出,若对方不愿交谈,需明确“求助不是软弱”,并提供实际支持;但切勿为自杀念头保密,需联系其信任的人共同应对。

多方求助渠道畅通

为应对心理危机,新加坡已开通多项求助渠道,包括:

•全国心理健康热线:1771

•新加坡援人协会(SOS)热线:1767

•新加坡心理卫生协会(SAMH)热线:1800 283 7019

若身边人处于直接危险中,可拨打24小时紧急医疗服务电话。

专家呼吁,当个人或亲友出现持续情绪低落、绝望或自杀念头时,应尽早借助专业力量干预,避免危机升级。