“那是1989年,”陈静回忆道,“当时我在深圳、海南工作,经朋友介绍说阿根廷适合个人的发展。”相较于当时热门的美国、加拿大、澳大利亚和新西兰,阿根廷显得遥远而陌生。但这里优美的风景,富饶的物产,构成了她最初对阿根廷的美好印象。1991年,怀揣对未知的憧憬和改变生活的勇气,她辞去国内稳定的工作,带着当时年仅9岁的孩子飞向远方。

“那是1989年,”陈静回忆道,“当时我在深圳、海南工作,经朋友介绍说阿根廷适合个人的发展。”相较于当时热门的美国、加拿大、澳大利亚和新西兰,阿根廷显得遥远而陌生。但这里优美的风景,富饶的物产,构成了她最初对阿根廷的美好印象。1991年,怀揣对未知的憧憬和改变生活的勇气,她辞去国内稳定的工作,带着当时年仅9岁的孩子飞向远方。

更大的冲击来自经济层面。“什么都是用美元来计算,”她感叹道。当时国内月薪几十元人民币,而阿根廷的物价以美元标价,这种巨大的反差让她感到了前所未有的压力。但与此同时,敏锐的她立刻发现了其中蕴藏的商机:“中国一块钱人民币的东西,你到这里来卖一块美金都已经卖便宜了。”阿根廷轻工业相对薄弱,日常工艺品、小商品等领域存在着巨大的市场空白。

她从犹太区的一家小零售店起步,每天能赚几百美金,这在当时已是一笔巨款。几个月后,日营业额甚至达到一两千美金。“那时候觉得太多的钱了,”她笑着说。生活的艰辛和语言的障碍,在可见的回报面前不再可怕。“只记得累了,不记得苦了,”她这样总结那段岁月,“关键是你要能够赚到钱,要有盼头。”

经过几年的摸索,她的业务逐渐稳定并扩展,最终将主营产品定位在塑胶花等装饰用品上,从中国进口,在阿根廷做批发。这门生意她一做就是三十多年,至今仍在持续。勤劳、节俭、敏锐的市场嗅觉,这些刻在中国人骨子里的特质,让她在异国他乡扎下了根。

如果故事止于商业成功,那它只是众多华侨奋斗史的其中之一。陈静的特别之处在于,事业稳定后,她将更多精力投入文化传播与公益事业。

2001年阿根廷遭遇经济危机,社会动荡不安。这场危机也引发她的反思。“那时候就开始对未来的阿根廷情况,心里也有点没底。”在放缓生意脚步的同时,她观察到一个更深层次的问题:新移民缺乏精神文化生活,与当地社会因文化隔阂难以深度融合。

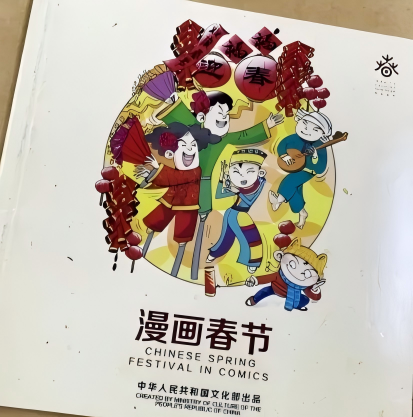

“移民最大的痛苦是什么?你没有语言,然后我们在这里没有任何的文化生活。”她意识到,要想真正被接纳,必须进行文化沟通。受日韩侨民社区的启发,她萌生创办文化传媒公司的想法。最初,她只是简单将国内的问候语、小故事翻译成西语,印成小册子免费发放;还会带来中国的连环画,请人翻译后从孩子入手进行传播。“做文化公司的主要目的是与更多人沟通,让更多人了解我们,我们也了解别人。”

自2005年起,陈静与其团队开始组织“春节庙会”活动。他们印刷中西双语宣传册,向当地社会介绍中国春节习俗与文化。

她积极组织当地华侨华人、台湾同胞共同排练文艺节目、同台演出,将精彩优秀的中华文化展现给阿根廷民众。中国侨联等部门也多次派出艺术团赴阿,与当地侨胞协作,为阿根廷观众呈现高水平的中华文化艺术表演。

阿根廷民众与侨胞共度新年除此之外,每年的阿根廷移民节文化活动中,陈静也始终带领华人社团积极亮相,通过舞龙舞狮、中华武术、民族歌舞、传统美食与服饰等多种形式,向来自各国的参与者展示中国文化魅力,有效增进了各族裔间的友谊,推动了多元文化的深度交流与互鉴。

这份初心逐渐发展为一种使命感。2012年,她牵头成立阿根廷妇女儿童联合会,不仅服务华人社群,更广泛吸纳其他国家移民,旨在争取妇女权益、帮助新移民更好地融入社会。同时,她也活跃于由53个国家移民团体组成的阿根廷移民协会中,并担任重要的“第一发言人”角色,为多元移民社群发声,参与组织大型文化活动,与政府沟通对话。

尽管事务繁忙,陈静每年仍会抽时间回国。每次回国,她都感受到祖国的飞速发展和物价的“亲切”,再返回阿根廷时,面对飞涨的物价和经济下行压力,这种反差更让她深感侨胞生活的不易,也坚定了她通过协会工作服务社群、共度时艰的决心。

谈及未来最想做的事,她的话语中流露出一丝遗憾与期盼:“我一直希望建立那个中国文化中心。”她描绘的蓝图是一个综合性的文化地标,像日韩文化中心那样,拥有展览馆、活动中心、教学课堂,能全方位、沉浸式地展示中国文化,接待国内团组,成为文化传承与交流的基地。但这个梦想因种种原因蹉跎了十年,其中不乏华人社区内部的复杂因素。

面对这些,她选择了包容与忍让。“我的原则就是无论如何在任何地方保持团结。你能够宽容的、能够忍让的就忍让掉。”这份顾全大局的胸怀,或许正是她能被多元文化社群共同认可的原因之一。

令她欣慰的是,另一个文化项目取得了巨大成功——少林寺文化中心。在她的努力和国内伙伴的牵线下,少林寺正式授权她在阿根廷建立文化中心。2023年,她成功举办了辐射整个拉丁美洲的盛大少林功夫比赛,将中华武术的魅力和禅武合一的精神在南美大地传播开来。