開欄語:在中國經濟版圖上,長三角與大灣區交相輝映、激蕩共鳴,猶如動能澎湃的兩大引擎,驅動着中國巨輪破浪前行。今年全國兩會,習近平總書記在參加江蘇代表團審議時強調,「經濟大省在落實國家重大發展戰略上應有更大的擔當」,「江蘇要在長三角一體化發展和長江經濟帶發展等發展戰略中主動作為、協同聯動,要加強與京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等戰略的對接」。總書記的重要講話和重要指示精神,為兩大區域攜手同行、共挑大樑提供了根本遵循。《江蘇新時空》10月4日起推出大型全媒體新聞行動《長三角遇上大灣區·共執椽筆繪山河》,從產業協同、科技創新、制度聯動、開放合作、文旅融合等多個維度,聚焦兩大區域在加快構建新發展格局、推進中國式現代化中「各美其美、美美與共」的實踐圖景。

長江奔騰,串聯起長三角「鏈上協同」的產業圖景;珠江潮湧,鋪展大灣區「跨境破壁」的改革畫卷。作為中國經濟高質量發展的兩大核心增長極,長三角與大灣區始終以制度創新為鑰,不斷解鎖區域協同的新可能。今天的大型全媒體新聞行動《長三角遇上大灣區》,帶您走進審批窗口、生產車間與跨境口岸,見證制度創新如何讓「壁壘」變「通途」,釋放雙區高質量發展新動能。

長三角:標準互認產業「串珠成鏈」

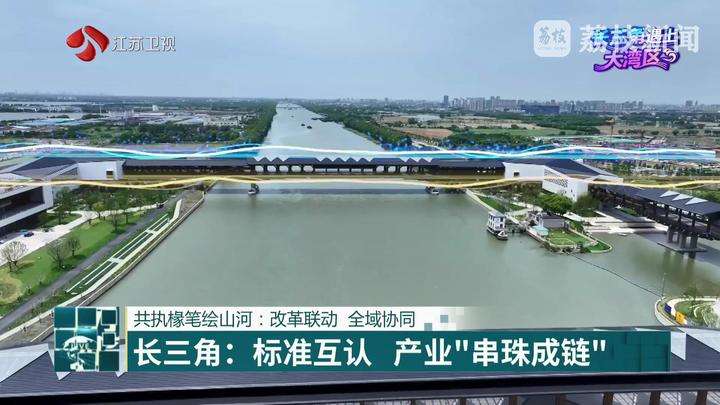

荔枝新聞中心記者文坤說:「太浦河上,滬蘇浙三地交匯處,這座形似『四合院』的方廳水院,就坐落在『長三角原點』。而它所在的青浦、嘉善、吳江,自2019年起有了一個共同的名字——長三角生態綠色一體化發展示範區,這裏是全國區域協同的『試驗田』。」

從太湖蜿蜒至黃浦江,太浦河曾見證長三角人民共抗水患的歷史;如今,河面上的方廳水院,用橫跨水上的步行橋象徵省域互連——但鮮少有人知道,這座全國首個跨省域房建項目,建設之初就卡在了「標準不統一」上。

方廳水院項目經理胡國民說:「首先在各種手續和流程辦理當中就會發現各地的標準不一致,流程也不統一,就會出現我的一個證照,需要跑到三地拿三份文件、蓋三個章,變成了原來的三倍的工作。」

文坤說:「破題之道,就藏在這『一個章』裏!通過吳江、嘉善委託青浦統一審批,原本需要三個公章的文件,現在『一個文件一個章』就能搞定,真正實現了跨區域『減環節、提效率』。」

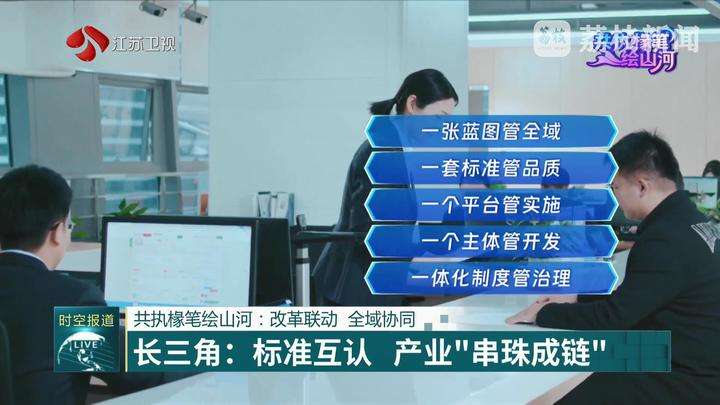

記者在走訪中了解到,在「水鄉客廳」建設中,示範區創新形成全流程一體化審批模式,從土地劃撥到樁基施工許可,全過程不超過24小時,創下跨區域「拿地即開工」的紀錄。不僅如此,這套包含「一張藍圖管全域」「一套標準管品質」「一個平台管實施」「一個主體管開發」「一體化制度管治理」的「五個一」制度設計,也成為省際項目建設的通用範本。如今,作為長三角一體化發展的先手棋和突破口,示範區已形成了一大批具有全國首創性的一體化制度創新成果。

長三角一體化示範區執委會副主任黃鴻鴻說:「在跨省域高新區建設方面,示範區正在規劃全國第一個跨省域高新區。在公共服務便利共享方面,在推進跨省域醫聯體聯合備案、醫聯體內部醫師異地執業等。這些都為老百姓、為企業帶來實實在在的獲得感。」

下好改革先手棋,共促長三角一體化。如今,滬蘇浙皖三省一市正以改革實踐貫通產業鏈、規則鏈、民生鏈,創造出越來越多的「長三角經驗」:「聯動接卸」模式讓安徽有了「出海口」,更多城市從「腹地」走向「前沿」;文旅部門簽訂跨省「客源互送」協議,惠民政策共建共享,文旅消費有了「升級版」;市場監管部門搭建「信用長三角」平台,實現「一地失信、全域受限」;40類高頻電子證照共享互認,78個居民服務事項「一卡通用」,203項高頻政務服務和應用實現跨省「一網通辦」……有為政府與有效市場的同頻共振、雙向奔赴,催生了「制度創新——要素流通——產業升級」的正向循環,不僅為長三角區域的經濟發展注入持久動能,也為全國統一大市場建設探索了可行路徑。

大灣區:跨境破壁要素「無感流動」

荔枝新聞中心記者張賀說:「我現在在港珠澳大橋珠海公路口岸入境客車通道,我身旁,一輛輛港澳單牌車正有序通過全國海關首個客貨車『一站式』系統,這個系統可以實現通關車輛『一次讀取,分別處置,一次抬桿,高效驗放』。」

互聯互通是區域融合發展的重要支撐,作為中央支持粵港澳大灣區建設的標誌性政策,2023年「澳車北上」「港車北上」相繼落地,這一重大改革舉措實現了核發電子牌證、免擔保政策、跨境車險「等效先認」、創新申辦模式等「四個首創」。針對「北上」車輛特點量身定製的備案流程,也讓港澳車主不出家門,在網上就可一次性完成車主、車輛信息備案及電子車卡的綁定,單宗業務辦理時效比之前提升25%。今年1-8月,經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客超2000萬人次,車輛超400萬輛次,粵港澳「一小時生活圈」正寫入現實,極大地促進了大灣區人流、物流、資金流和信息流的高效流動。

香港市民馮浩銘說:「港車北上確實是讓我們港澳居民比較方便,如果現在來一趟珠海的話,大概45分鐘。現在,我們可以了解更多地方,也可以讓我們看一下祖國發展,挺好的。」

一套便利化系統,折射的是大灣區破解「一國兩制三關稅區」的智慧。這種「軟聯通」,不只是交通出行,更滲透到科研、金融的「毛細血管」。

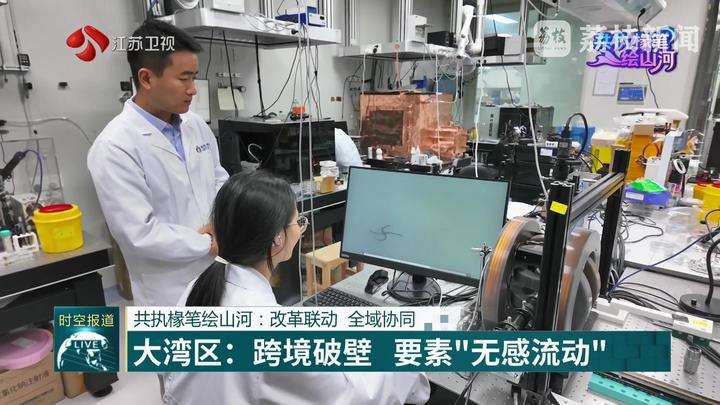

張賀說:「我現在是在廣州實驗室生物樣本庫,眼前這管進口試劑,是研發呼吸系統疾病疫苗的關鍵材料,對儲存溫度要求苛刻,一旦冷鏈中斷就會失效。但就是這樣『嬌貴』的物資,從向海關提交特殊物品出入境衞生檢疫審批單到廣州海關審批同意,僅用了5天時間。」

效率的躍升,源於2023年廣州啟動的科研用物資跨境自由流動改革。實驗室的工作人員告訴我們,改革實施後,兩批正面清單先後出爐,納入清單的動物幹細胞等29項物資可以快速通關,並可以優先辦理檢疫審批、單證審核、檢查等手續,這讓不少實驗的周期大大縮短,也給研發搶出了「黃金時間」。

廣州實驗室辦公室副主任李明說:「自從我們納入試點以來,跨境物資的免稅審批,當天就可以辦完。跨境物資的特殊物品這一塊的通關審批,24小時內就可以審批完。這也是給實驗室整個的科研工作帶來了很強的支撐作用。目前,實驗室有近10款藥物和疫苗上市,這背後離不開跨境科研物資的無縫銜接。」

「自由流動」的不僅是樣本,還有粵港澳三地高校的人才資源與創新火花。在香港科技大學(廣州),記者看到,該校智能製造學域陳模軍團隊的「用於腦腫瘤的3D打印微型機器人」這一項目已經進入攻堅階段。在陳模軍看來,項目能進展得如此之快,正得益於大灣區破除人才、資金、技術等跨境流動壁壘的改革舉措,他們可以直接與香港科技大學的團隊共享科研設備、相互交流成果、共同培養人才。

香港科技大學(廣州)博士生導師陳模軍說:「學生可以隨時過去到香港,老師也可以隨時過去,非常自由、非常暢通。我們最近有一個芯片的項目,我們需要快速到本部進行芯片測量。粵港當天的往返,就可以極大地促進我們項目的推進以及發展。」

從科研到產業,大灣區「融合發展」改革持續發力。2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布以來,大灣區通過立法創新、技術推動、集成示範、先行先試等一系列改革組合拳,加快推進基礎「硬聯通」和規則機制「軟銜接」,打造「一小時生活圈」,推動三地深度融合,實現優勢互補、共同發展。而今的大灣區,深圳鹽田港的「跨境電商退貨中心倉」,讓海外退貨從20天縮至3天;廣州白雲機場的「一次查驗、全域通關」,讓三地貨物流轉效率提升50%;前海的「跨境金融便利化」政策,讓企業資金跨境調配從5天變當天到賬——粵港澳三地人、車、物、資金等各類要素往來愈加便捷與頻繁。2024年,大灣區經濟總量約14.79萬億元,超過紐約灣區、舊金山灣區,躋身全球灣區第一梯隊,一個更加「流動」的大灣區正在加速形成,一個更加統一的大市場正在向縱深處邁進。

並肩破浪為區域協調發展探新路做示範

文坤說:「要素流動的便利,讓產業鏈更高效,也讓創新成果加速惠及民生。我現在在南京先聲藥業,最近由企業引進的全球新一代抗失眠藥達利雷生正式獲批上市——它從源頭上規避了傳統安眠藥成癮性、長期服用藥效衰減等問題,對失眠人群來說是實實在在的『福音』。」

這款藥物能快速在內地獲批,離不開大灣區的「助力」!2023年11月起,香港特區政府推出新政:治療嚴重或罕見疾病的新藥,若能提供符合要求的本地臨床數據並經專家認可,只需提交一個參考藥物監管機構的許可,便可在香港申請註冊;2024年,這一機制已擴展至所有新藥。受益於香港高效的藥物審批流程、靈活的用藥機制,以及與國際醫療體系的緊密接軌,先聲藥業在香港科學園設立了協同創新中心。2024年5月,這款新藥在香港率先上市並投入臨床,為內地審批提供了寶貴的實踐參考。

先聲藥業首席投資官周高波說:「長三角其實是一個臨床轉化這樣的一個中心,香港對於新藥獲批的審評過程更加國際化,更加地與國際接軌,這兩塊地方其實是一個高度的優勢互補,長三角的企業能夠利用香港成為自己全球化的一個特別重要的前哨點。」

聯動改革的深度,還體現在人才與產業的「雙向奔赴」上。作為科技體制改革的「試驗田」,江蘇省產業技術研究院積極探索「教育科技人才」一體發展。近年來,他們更是主動拓展大灣區「朋友圈」,以「產教融合」「撥投結合」「眾籌科研」等改革模式為槓桿,撬動與大灣區的深度合作,讓兩地優勢實現「1+1>2」。

江蘇省產業技術研究院副院長郜軍說:「在推進和大灣區的合作當中,我們也通過和像大灣區的華南理工、南方科技大學、深圳大學,包括港大、港科大一些高校來聯合培養研究生,把我們長三角的江蘇的產業課題作為研究生培養的課題來實行雙導師;在解決產業技術需求方面,我們通過眾籌科研、揭榜掛帥這種方式,也徵集到了一部分大灣區的企業、產業的重大技術需求,來聯手解決具有關鍵共性技術意義的需求,實現我們的協同創新。」

從企業到機構再到政府,雙區改革聯動正在向着更廣領域、更深層次拓展延伸。江蘇省無錫市率先探索,在產業協同、科技攻關、人才交流等領域開展積極試點,通過設置「科創飛地」,打造「孵化在大灣區、轉化在無錫,研發在大灣區、生產在無錫」的協同創新模式。目前,江陰臨港前海國際聯合創新中心、無錫·橫琴粵澳協同創新中心等16家科創飛地已對接大灣區科創資源,一大批高端裝備、人工智能、低空經濟等領域具備技術創新性和前瞻引領性的企業和團隊紛紛落戶,並結出纍纍碩果。

無錫市科技局人才處(對外合作處)處長許文傑說:「我們把大灣區所需和無錫所長有機結合,以『科創飛地』為平台,實現資源要素的雙向開發和產業科技的雙向融合,推動更多跨區域合作項目落地,讓越來越多大灣區『0到1』的原創性成果,在無錫轉化為『1到10』『10到N』的產業化成效,也為無錫產業轉型升級、聚變發展注入蓬勃的新生動力。」

今年是長三角一體化上升為國家戰略七周年,粵港澳大灣區建設也已經進入第七個年頭,兩大區域在落實國家重大戰略中勇挑大樑,既彰顯特色又互學互鑒。從共建創新平台到產業鏈協同互補,從「一網通辦」到金融市場互聯互通,從跨區域污染聯防聯治到人才流動資格互認……「灣區經驗」與「長三角智慧」相互賦能,為全國區域協調發展探新路、做示範。面對未來,兩大區域正從初期的「硬件對接」和「項目合作」,向深層次的「規則對接」與「制度創新」邁進,最終實現從「各自突破」走向「全域共贏」,攜手打造代表中國參與全球頂級競爭的世界級城市群。

澳門城市大學副校長葉桂平說:「長三角與大灣區作為國家發展的『雙引擎』,在改革創新,特別是在規則與標準互認領域,既有各自獨特的探索,也有很多可以相互借鑒的地方,未來長三角與大灣區,可以共設『政策飛地』與合作園區,共建『區域協同標準』體系,推動兩大區域創新要素的自由流動和高效配置,為全面深化改革探索新途徑。」