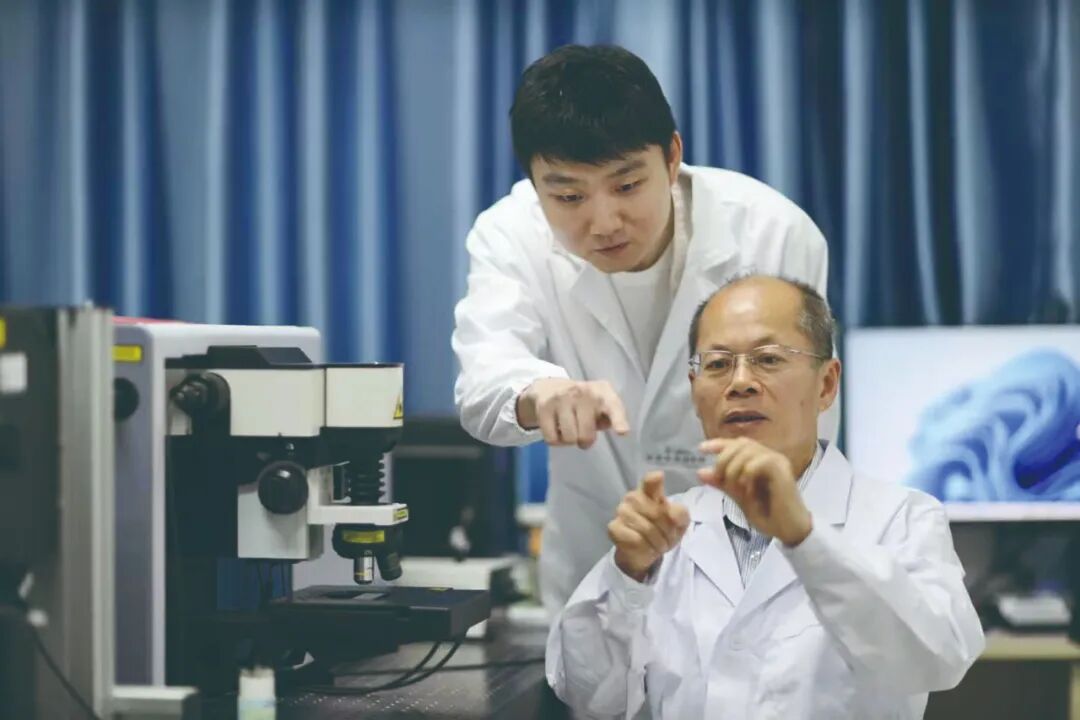

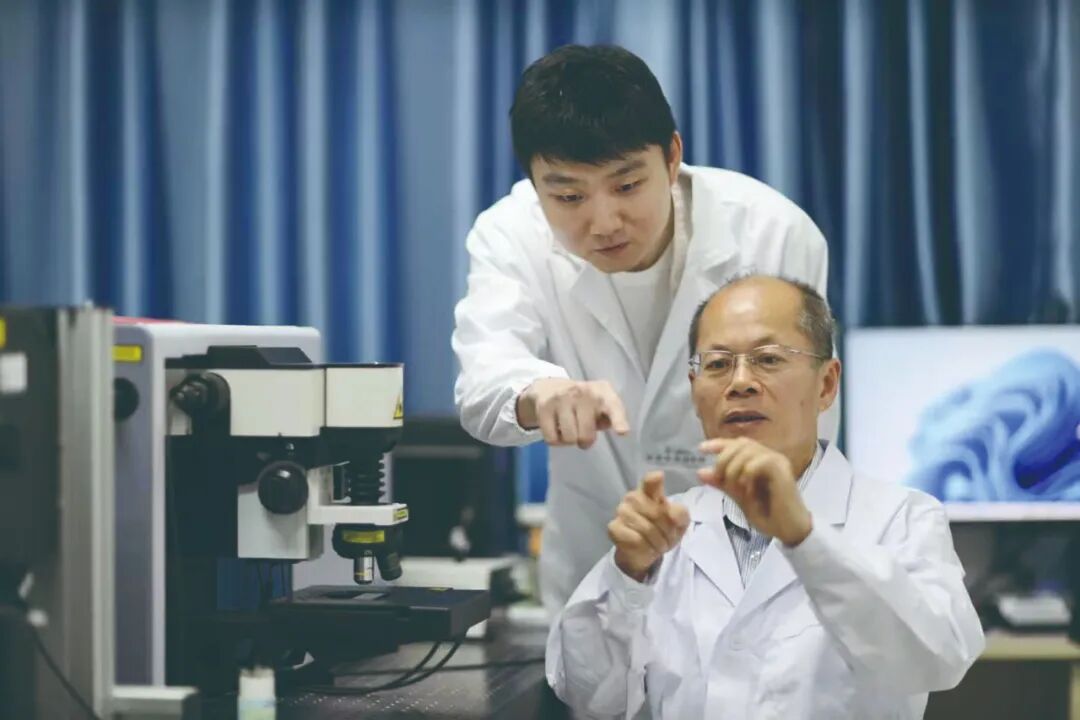

孙大文,广东潮州人, 他是“爱尔兰首位获得永久教职的华人”“欧洲历史上唯一的华人‘六院院士’”“影响世界华人大奖”得主,是美国本土以外首位斩获“冷冻研究奖”的科学家。

孙大文于1982年获得华南工学院(现华南理工大学)塑料机械及加工专业工学学士学位;1985年获得华南工学院轻工机械专业工学硕士学位;1988年获得华南理工大学化学工程专业工学博士学位。1989年,他来到德国斯图加特大学开展博士后研究工作。初到德国时,语言成了他最大的障碍。虽然出国前他也自学了一些德语日常用语,但这些积累完全无法满足科研的需要,各种仪器设备全部是德语操作界面,想要顺利开展研究,一切都要从零学起。为了能尽快掌握相关研究技术,尽早开展课题项目,他逼着自己多向人请教、多与人交流。就这样,他的德语水平在短时间内就有了极大的提升,项目相关仪器设备的操作也越来越得心应手。

然而,由于整日专注于德语,他的英语水平开始退化,这让他意识到,要想契合当时以英语为主流的科研大环境,还是要在英语环境下进行科学研究。于是,一年半后,他前往英语国家继续深造,得益于他在德国期间的突出研究成果,很快获得英国的工作签证。就这样,他在英国一待就是5年,先后就职于贝尔法斯特女王大学、纽卡斯尔大学和谢菲尔德大学,从事塑料加工、农业工程、制冷等相关课题的攻关。虽然这5年他频繁切换研究方向,但正是这些分属不同学科背景的研究丰富了他的知识体系,奠定了多学科研究的扎实功底。

1995年,他迎来了学术生涯的重要转折点,得益于前期的突出成绩,爱尔兰国立都柏林大学向他抛出了橄榄枝。由于食品工业是爱尔兰的重要经济支柱,聚集了一大批国际领先的食品加工技术,为了能更好地让自己的研究契合当地的社会发展,他最终将研究方向锁定在食品工程领域,也正是这次重要的选择,让他日后能够在国际舞台上为国争光。

正如他所提到的,在英国的五年间先后从事多个不同学科领域的研究工作,虽然不同学科的知识是有一定界限的,但是不同学科所解决问题的科学思路和方法是可以互相借鉴的。正是多学科研究的经历使他成为科研的“多面手”,这不仅使他的知识体系得到了极大拓宽,更让他对不同学科领域底层基础理论间的内在联系有了更深刻的认知,使他在遇到特定问题时不由自主地就会从不同学科角度思考解决策略。因此,当他将研究方向锁定在食品领域后,很快便从化学工程、机械工程等其他学科的角度寻找到解决食品工程问题的突破口,例如他早期发明的真空浸渍快速冷却技术、超声波辅助冷冻技术、超声波红酒催陈技术等都是在那段时间诞生的。凭借在食品工程领域的贡献,他于2010年成功当选爱尔兰皇家科学院院士,紧随其后的两年里,他又成功膺选欧洲人文和自然科学院院士(2011年)和国际食品科学院院士(2012年)。2013年,他接任素有农业和生物系统工程界“奥林匹克”之称的国际农业和生物系统工程委员会(CIGR)的主席,成为CIGR成立80年来的首位华人主席。

担任主席期间,他充分协调CIGR各分会在各个细分领域的引领优势,积极调度并整合资源,于2016年创立了国际农业与生物系统工程科学院并有幸被推选为创院院长,入选该院院士。由于他在CIGR资源整合过程中所发挥的主导作用,CIGR与波兰、德国、英国、美国等国家间的学术交流开始变得愈发频繁、愈发顺畅,得益于此,他又于2017年被增选为波兰科学院外籍院士,为该国的最高终身学术荣誉。2018年,鉴于他在食品冷冻领域的突出贡献,他又成功入选国际制冷科学院院士,这也是制冷领域的全球最高荣誉。

以上就是他斩获六院院士的历程,不难发现,这些荣誉和他学科交叉的研究背景是分不开的。跨学科之所以困难,正是因为不同学科间存在一定界限,学科的上游基础理论差异、学科建设中的课程设置差异等都是造成学科边界的因素。要想实现学科跨越,往往意味着要重新学习大量的理论知识,意味着要耗费更多的时间与精力重构或扩建自己的知识体系。

孙大文一直信奉古人的一句至理名言:“博观而约取,厚积而薄发。”正是由于前期在多赛道上的竞逐,才使他打下了坚实的多学科研究基础,使其在后期的科研之路上得以充分发挥学科交叉融合的优势。

改革开放以来,中国取得了一系列举世瞩目的经济建设与社会发展成就,这让每个中国人都心生自豪。然而,单就食品工业而言,中国较很多发达国家仍有一定差距。中国幅员辽阔,人口众多,食品资源丰富且市场体量巨大,然而中国当前的食品工业有相当一部分比例仍停留在原料的初级加工层面,导致食品及相关产业的产品附加值不高,使得很多食品相关领域的宝贵经济发展机遇流失。而要想提高产品附加值,为整个食品产业链赋能,关键在于突破食品原料精深加工的核心装备与配套技术。要解决该问题,不仅需要食品学科专业人才的付出,更需要机械、化工、农业、生物等专业人才的助力。

在海外多年的经历,让孙大文见识到欧美等发达国家在食品工业领域的雄厚实力,更让他意识到原来与我们日常生活息息相关且再平常不过的食品工业竟能创造出如此可观的经济价值。正是基于以上这些原因,结合自身多学科研究的背景,他最终将研究方向锁定在食品工程领域,期望他的研究和成果能够树起一面旗帜,带动中国食品工程学科的发展,改变中国“工科理科化”的现象。同时,他也衷心希望,自己的科研事业能助力国家食品工业的高速发展。

目前,中国在食品科研领域的研究成果虽然丰硕,但核心技术的产业化程度普遍不高,导致大量优秀的技术成果无法走出实验室。当然,这其中除技术本身从实验室规模到工业化规模放大过程中的优化问题外,市场需求、消费者接受度、技术稳定性、生产和维护成本等都是限制食品核心技术转化落地的因素。此外,中国从事食品科学研究的群体数量庞大,激烈的竞争使得一些研究逐渐偏离学科实际,进而无法形成有效的生产力。对此,他认为,我们要回归学科本质,立足学科实际,要发挥中国工业体系完整、供应链健全、食品产业体量大、消费市场动力足的优势,整合生产、制造、流通、消费和科研端的优势资源,建立健全产业链不同环节的信息交互机制,使各方能互通有无、资源共享,共同助力我国食品核心技术的自主研发与产业化落地。

孙大文一直主张“健康生活、健康科研”的生活态度,身体是科研的本钱,只有把身体养好,才能在竞争激烈的科研领域持续发力。因此,无论多忙,他每天都会坚持运动,进行单双杠训练,中午和晚餐后会坚持快走4公里—5公里,并争取将时长控制在10分钟以内。工作时间段内,除授课和研究生科研指导等工作外,他也会不定期参加相关的线上、线下研讨会。此外,孙大文每天会专门留出时间处理主编的SCI Q1期刊,阅读稿件文献,及时了解最新的科学研究动态。同时会预留时间批改学生的学术论文,目前,他在中国和爱尔兰的团队的学生总数常年保持在百人左右的规模,每个学生的每一篇论文他都会亲自修改把关。同时,他也经常浏览国内、国际新闻,了解世界上发生的一些大事、趣事,也会听听音乐或看些经典名著来放松自己。

目前,孙大文的课题研究仍是围绕食品先进冷冻冷链、智能检测控制、新型物理加工这三个关键领域展开,例如具有主动冰晶调控技术的新一代智能冰箱、仿生抗冻软物质材料、被动式制冷材料、智能标签、等离子体绿色杀菌技术等都是中国目前正在攻关的科研课题。

来源:《侨园》杂志2025年第10期(总第294期)