“黄金三角” 模式落地,助力印尼打造电池产业技术根基

中国北京讯 近日,印度尼西亚大学(UI)校长赫里・赫尔曼西亚教授率团访问中国,出席 2025 年世界大学校长论坛期间,密集达成多项重磅合作:不仅与 7 所中国顶尖高校敲定学术交流计划,更联合清华大学与全球镍钴产业巨头华友集团构建 “黄金三角” 产学研生态,标志着中印尼在人才培养、技术研发与产业升级领域的合作迈入立体化新阶段。

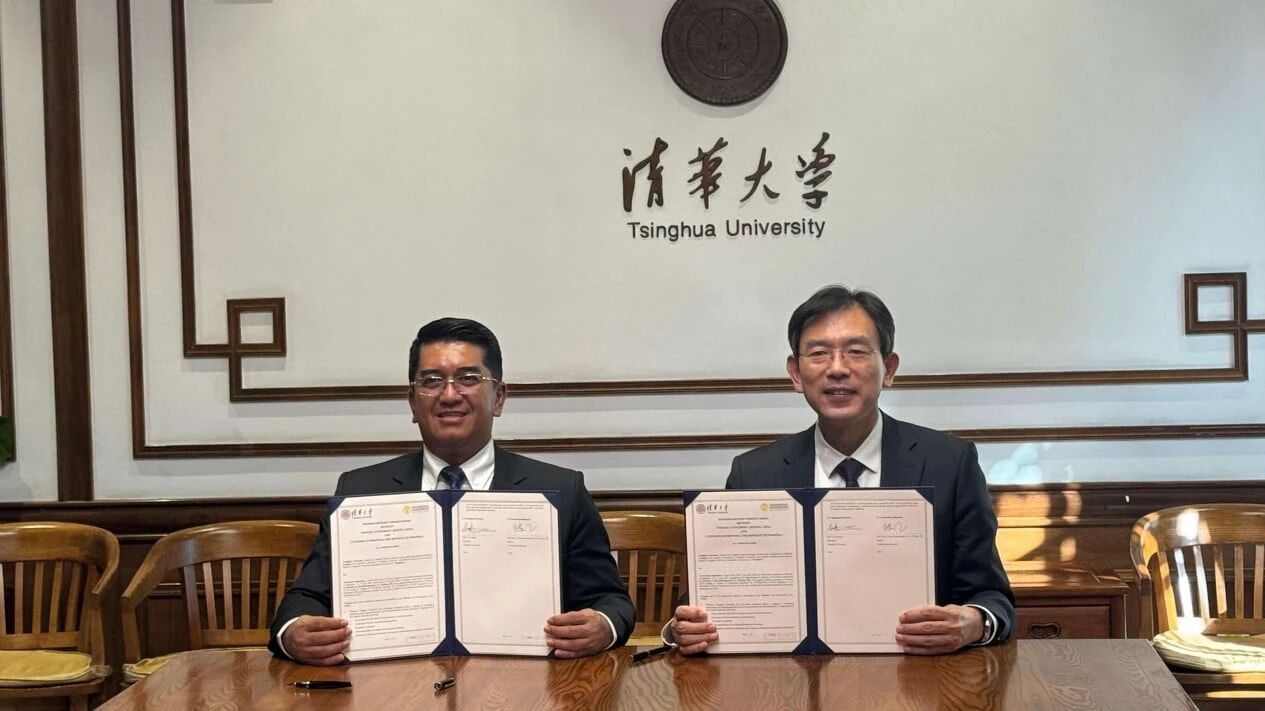

此次访华期间,印尼大学的学术合作网络实现重要扩容。在世界大学校长论坛现场,UI 先后与北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、同济大学等 5 所中国顶尖高校签署谅解备忘录(MoU)及合作意向书(LoI),合作内容覆盖双向师生交换、联合科研攻关、高校治理能力建设三大核心板块。根据协议,双方将每年互派 50 名师生开展短期交流,聚焦新能源材料、智慧城市、公共卫生等印尼发展关键领域设立联合研究课题,并由中国高校为 UI 提供实验室建设与学科发展的定制化咨询服务。

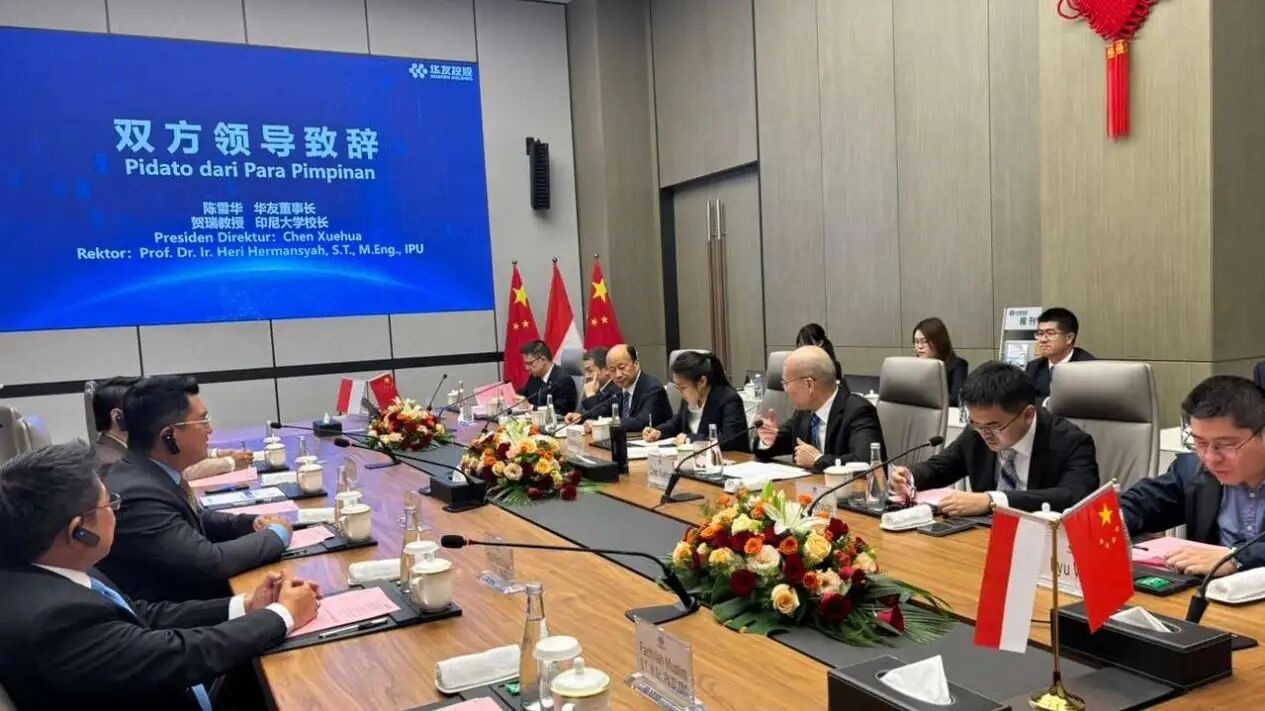

其中,UI 与清华大学、华友集团联手打造的 “黄金三角” 产学研合作模式尤为引人瞩目,成为此次访华的标志性成果。按照三方协议,印尼大学将提供校园内核心地块及配套基础设施,清华大学组建由材料科学、冶金工程领域专家构成的专项团队提供技术指导与方案设计,华友集团则投资承建先进冶炼实验室并配备全套精密检测设备。这一创新合作架构将实现 “学术研发 – 技术转化 – 产业应用” 的闭环联动,重点攻克镍钴资源高效提炼、电池材料性能优化等关键技术难题。

其中,UI 与清华大学、华友集团联手打造的 “黄金三角” 产学研合作模式尤为引人瞩目,成为此次访华的标志性成果。按照三方协议,印尼大学将提供校园内核心地块及配套基础设施,清华大学组建由材料科学、冶金工程领域专家构成的专项团队提供技术指导与方案设计,华友集团则投资承建先进冶炼实验室并配备全套精密检测设备。这一创新合作架构将实现 “学术研发 – 技术转化 – 产业应用” 的闭环联动,重点攻克镍钴资源高效提炼、电池材料性能优化等关键技术难题。“这是印尼高校首次突破教育、研究、社会服务的传统三维使命,在校园内实体化布局战略性产业研发设施。” 赫里・赫尔曼西亚教授在签约仪式上强调,该合作将彻底改变印尼镍资源加工依赖进口技术的现状,通过 “本土培养 + 技术扎根” 双路径,为印尼构建自主可控的电池产业研发体系。据了解,联合实验室计划每年培养 200 名硕士及博士层次技术人才,首批招生将于 2026 年 3 月启动,课程体系由清华团队与 UI 共同设计,融入华友集团的工业级实践案例。

作为合作方之一的华友集团,已在印尼奠定深厚产业基础。数据显示,过去五年间,该集团累计在印尼投入 110 亿美元,建成涵盖镍钴冶炼、电池材料生产、回收利用的全产业链基地,为当地创造 2 万个直接就业岗位。华友集团负责人透露,未来还将追加 200 亿美元投资用于精炼产业升级,而此次与 UI、清华的合作正是集团 “技术本地化 + 人才本土化” 战略的核心布局,“实验室研发的技术成果将优先在印尼生产基地转化应用,实现从‘资源输出’到‘价值创造’的升级”。

此次三方合作并非个例,而是中印尼产学研协同发展的缩影。此前,中国中南大学已与印尼万隆理工学院、格林美集团合作开设冶金工程国际硕士班,累计培养近 300 名本土技术人才,毕业生已成为印尼新能源产业的骨干力量。业内专家指出,印尼作为全球镍资源储量第一的国家,正全力推进矿产下游化战略,而中国在新能源技术与高等教育领域的优势与印尼的资源禀赋形成精准互补,这种 “高校 + 企业” 的跨国合作模式将为 “一带一路” 产能合作提供可复制的新范式。